�x�͍�������ւ̊�e�@������ �����ԁE�����E���E�� ����꒣�}�ɂ���

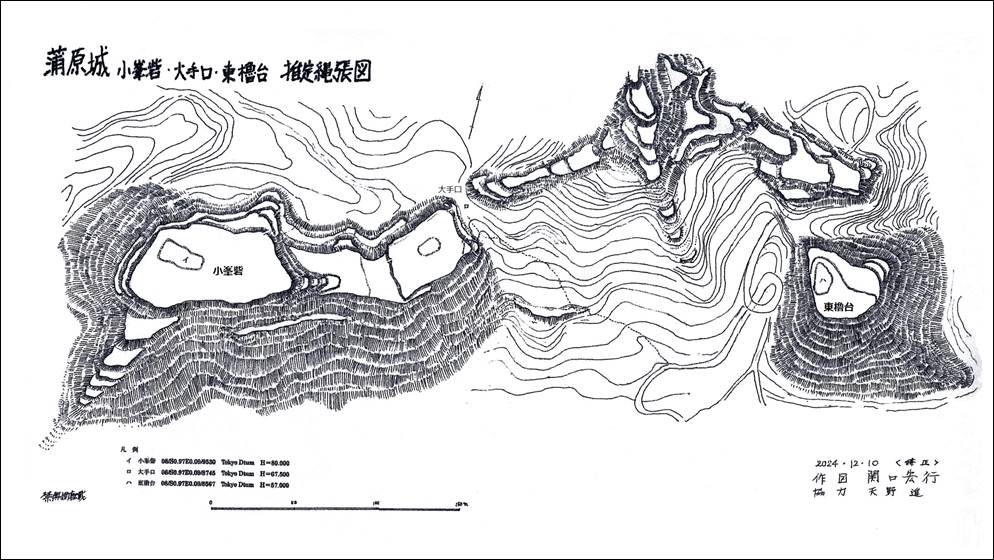

�{�}�́A�����������H���݂ɂ���ď��ł��������ԁE�����E���E������ݓ����̒n�`�}���ߘa6�N10���ɔ������ꂽ���߁A�����鑍���������i����19�N�R�� �É��s����ψ���j�Ɍf�ڂ��ꂽ�u������ ������ ���蕜���}�i���āj�v���A�V���ɓ��E��������Đ���꒣�}�Ƃ��č쐬�������̂ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2024.12.10�@���C�����@���@�G�s

�x�͍�������ւ̊�e�@�����Y�����̎��тɂ�銗����j�������i��j�ĕ�e�@�@�@

�ߘa2�N�i2020�j�l�Ò����m�@�V��i

������j�������i��j��e�i����15�N�E2003�j�ɉ����āA�����Y�ɌW��j���Ƒ��ڕ������̌n���܂����쎁���̏o�����������N(1329�}�P�N)�ƒ�߁A�����Y����n�܂鎖�т��̎q�Ƃ��Č�������恁i���݂ȁj�������Ƃ��A�x�͂́u���슗�����v�Ƃ��ČZ�̍��엹�r�i�@���j�̋�B�T����x���A�L�O���ł͉������N�i�����O�E1374�j���獑�叫�E���A�������ɉ����Ă͎����j�N�i������E1385�j���T�蕪�����̎��т��c�����B�����āA���i�j�N�i1395�j�̍��엹�r�̋�B�T���C���@��恂́u�����v���u�����v�ւƉ��߂��Ƃ��Ă����B�Ƃ��낪�A���́u�����v���߁u�����v���u�����v���߁u�����v�Ƌt�]���邱�Ƃ������w������������58�x�i�ȉ��́u�����������v�Ƃ����B�j�𓌋���w�j���Ҏ[�����J�f�[�^�x�[�X�i�ȉ��́u�f�[�^�x�[�X�v�Ƃ����B�j��茟�o�����B�����āA���̓����������ɂ́A���������������u���������c�̌��v�Ƃ��āu�C�����v�ɐ�������Ă��邱�Ƃ��L����Ă���B���Ȃ݂ɁA���̏C�����͌n�}���ł݂͂邪�m���Ȏj���ł݂͂Ȃ����r�ł���B����ɂ��̓����������́A�����Y�̏��̂������u�g�ǒ�`�œn��i�����܁E�����O�N�E1338�j�v1����u�ω��̏�i�ω��Q�E�����Z�N�E1351�j�v�܂ł̋̏\�O�N�Ԃ̎��т𖾂炩�ɂ���M�d�ȕ����ł��邱�Ƃ��킩�����B���̂��߁A�{���ɂ����ẮA���̓����������̓��e�����A�ٍe�ł��銗����j��������2�y�ъ�����j�������i��j��e3�����߂�ƂƂ��ɍŐV�́u���슗�����v�ɂ��ďq�ׂ���̂ł���B

���j1�������� �� �g�ǒ�`�œn��w�É��p�j�� ��S�x�Z�S�Z�\�ܕŁ@���a�\�Z�N�E1941

2�����m�[�g �O ������̎j�������i��j�w�j�Պ����隬�x�i�x�͍������隬���@�����T�v���j����������ψ���

�����O�N

�i1981�j

3 URL�F������̎j�������i��j��e �w�x�͍�������x�����\�ܔN�i2003�jhttp://kanbara30��sakura.ne.jp

�O�@�������������������͋�Y�����̎���

���̕����́w����������

��58�x�ƕ��ނ��ꂽ�ʐ^���i���a38�N1961�B�e�j�̓��e���f�[�^�x�[�X�Ɍf�ڂ������̂Ō����́u���͋�Y�����\�C�����������������c�����������\���@�㗪�v���t���A��a�O�N�i�����\��E1347�j�����O���Ƃ���B�����āA���̕����Ɠ����w��

��5�W�x���A�������`�̉ԉ��ł���̂ő������`�̊��r������ł��邱�Ƃ��킩��A���̓��e���玟�̂��Ƃ����炩�ɂȂ����B

���̑��́A�����Y�������O�N�i�����O�E1336�j�\���\����ɋg�ǖ��`�����u�Q�욠�{���ې����E�v�P��a�����A�������č��͋�Y�����܂��͌������Ɩ���肨�悻�ܔN��̒�a�O�N�i�����\��E1347�j�����O���ɁA���������c�̌��Ƃ��āu�������N�i1334�j�����l���ɓ�������a�����v2�̑�a�̍Č��Ɏ����鐬���i���傤�����������j�܂��͍��͋�Y�������a����u�{���ې����E�v���u�g�ǐ��������F���c���v3�̂����ꂩ����i���ď]�܈ʉ������́u�C�����v�ɔC����ꂽ�B�������A���͒����⌹�����̓������ւ̊�i�⏜�ڂɌW��L�^�͊nj��̌���Ȃ��B�ʏ�ł���A�Z�̍���吢�i���吢�Ƃ��āj���N�i�O�N�i�����\�Z�E1344�j�����Ɂu�_���А_���̌��v�ō������A�]�܈ʉ��ɏ����ꂽ���ڕ����i���@�����̓��L�w������i������Ⴍ�j�x151�Łj�̂悤�ɍ��͒������������̖��Łu���������c�̌��v�ɂ��u�C�����v�ɂȂ����ł��낤�B���Ȃ݂ɁA恁i���݂ȁE�����j���Ƃ��Ă���n�}�́w�y�����ĊȏW�c�сx�����̒���މi���Y��������ƌn�}4�i�ȉ��́u�ĊȏW�c�э���ƌn�}�v�Ƃ����B�j�����ł��́u�����v�̐K�t�i���Â��j�ɉz���A�e���J�A�C�����A��Y�A�O�j�������Z������c�Ƃ���A���̌n�}�͓�k�����̍��쎁�̉ƌn�}�𐳊m�Ɏʂ����m���Ȏj���ł���ƍl������B

���j1�������� �� �g�ǖ��`�����E�œn��w�É��p�j�� ��S�x�Z�S�Z�\�l�Ł@���a�\�Z�N�E1941

2���ΌՌ������w���������x��S���\�O�Ł@���a�\�l�N����

3�������� �� �g�ǒ�`�œn��w�É��p�j�� ��S�x�Z�S�Z�\�ܕŁ@���a�\�Z�N�E1941

4�ĊȏW�c�я� �Z ����ƌn�} �w�É��p�j���x���a�O�N�E1928

���Ƃ��āw�����L�x���\�l�́u�ߓx�g�������i�����O�N�̎��j�v�ɓo�ꂷ��u���͏C�����v���n�}�������Ƃɂ��č���i�����j�����ɔ�肷����������邪�A���͒����i��Ɏ����j���\��̒�a�O�N�i�����\��E1347�j�ɏ����Ƃ��āu�C�����v�i�����̂����j����C���Ă���̂ō��͒����i��Ɏ����j�ł͂Ȃ��B�ł́A���̍��͏C�����́A���������N�ł��낤���B����́A�����O�N�i�����O�E1336�j�ɖ��������ōs��ꂽ���킪����A���̍���̌R�����

�y���Q���O�B���́A���������㑍�ܘY�����a���A�v����

�Ƃ������e�́u�����Ώ@�R����ʁv�i���c�@�����j�����肱���u�����㑍�ܘY�����v�ɔ��ł��A���쎁�̖{�Ƌ̐��ł��鑫�����𖼏���Ă���l���ŏ㑍�ܘY�����ł���B���Ȃ킿�A���엹�r�����i��N�ɒ������w����L�x�́u���쏯�v�̏���

���쏯���A���n�����̌䎞��蒷���̏��N�̌䎞���������Ђ����A�g�Ǒ��y�̉אi�ނƍ������肵�́A��s��ɂȂ苋�Ђ�

�ɂ�A�̓a�̌�����Ϗ㑍�����i�g�ǒ�`�j���̗L��ĕ��q�̌_�����A�ᗐ�~���@�㗪

�Ƃ���A�̓a��Ϗ㑍�����i�g�ǒ�`�j�̗{�q�ɂȂ蕃�̊��r�ł���㑍����p���㑍�ܘY�����ƂȂ������Ƃ��킩��B�����āA���̌̓a�Ƃ́A���҂ł��鍡�엹�r�̕��e�ł���u����͍��v�ɔ��ł���B���̍���͍��́A�×��N�i1326�j�O���́u���i�k�������j�̎���V���o�Ƃ����鎞���O�v�ŏo�Ɓi�w����L�x�j����Ƃ���A���O�ŌܘY�����i��Y�����w���엹�r�x�\����

���a�O�\��N�E1964�j�ƂȂ�̂ŏ㑍�ܘY�����ɕ�������B����č��͏C�����́A�����Y�̕��e�ł��鍡��͍��ł��邱�Ƃ킩��B���Ȃ݂ɁA���������̍��쎁���A�{���𖼏��̂͏�L�̍���̂��납��Ƃ���Ă���B�m���Ȏj���Ƃ��ẮA���O�O�N�i1333�j�㌎����̍��͌ܘY����1�ɂȂ�B

���j1���]�������O ����^�O��e�A���d�|�{�s��w���p�j���x��S

���S��� ���a�\�Z�N�E1941

�@��O�́A����͍��������ł���u�C�����v�ł���B���ڕ������̌n���ɂ��ƍ���͍��̊��r�͖����ƋL����Ă���B���i�k�������̏o�ƁF�×�N�E1326�j�ɂȂ���ďo�Ƃ����̂����O��1�ł��邽�߂ł��낤���B����A�O�q�����悤�Ɂu�C�����v�����łɌ����������ɂ͔C�����Ă����B�ł́A�Ì���N�i�P�R�O�S�j���܂�̍���͍��������u�C�����v�ɔC����ꂽ���낤���B���q�̌ܘY�͎��͒�����v�A�Z�Y�吢�͍N�i�O�N�i�����\�Z�E1343�j�̏\��ō������A��Y�����i��̎����j����a�O�N�i�����\��E1347�j�̏\��ŏC��������C�A�͎��̎�C�͕s���ł��邪�A��̓�l���\��ł���̂ł��̂���ɔC����ꂽ�W�R���͂���B����Ȃ�A����͍��̏\��͌����O�N�i1323�j�ɂȂ�A�����̎��i���_�@�j���A�͍���̓����Ƃ��Ĉ�Ă�i�w����L�x�j����̑����ł��銯�r��C�����ɂȂ�B���݂ɁA�����̖v�N2�������O�N�i�P�R�Q�R�j�Ƃ���Ă���̂ł�����O�Ɋ��r�u�C�����v����C�����ƍl������B

���j1 ���엹�r���w����L�x���i��N�i1402�j��

2�w�����d�C���ƕ��x��\�l ���a��������

��l�ɁA�����������ɋL����Ă���u���������c�̌��v�𐬌��i���傤�����j�łȂ��A�����Y�������ܔN�i1338�E�����O�N�j�l�������ɋg�ǒ�`���父�s������u�Q�͚��g�ǐ��������F�������쎟�Y�i�퍑�j�������c�����ҍ���ܘY�������v�̓c���P���a�O�N�i1347�E������N�j�O���ɏ�����ē������Ɋ�i�����Ƃ���ƁA�Z�̍��엹�r�́A�T�̎t�ł���������i���C�T�t�j��������O�͎������̏Z�����瓌�����Z���Ɉڂ鏵�����N���l�N�i������N�E1341�j2������ȍ~���獡�͋�Y�������A���́E��F�̒n����i������a�O�N�i1347�E������N�j�O���ȑO�ɁA�t���Z���߂铌�����������@�@�Ɂu���쎁�̎�������̕����Ƃ��炤���v�i�w����L�x�j�Ƃ��āA�E�̕���3�����������쏯�̐����E�������킹�Ċ�i�������ƂɂȂ�B

���Ȃ݂ɁA�������i���C�T�t�j�́A��a�ܔN�i1349�j�㌎��\�O���ɂ͖v���Ă��܂��̂ō����Y��������i������a�O�N�i1347�E������N�j�O���Ɍ���Ȃ��߂������ɍ��엹�r�́A���쏯����i�������ƂɂȂ�B

���j1�������� �� �g�ǒ�`�œn��w�É��p�j�� ��S�x�Z�S�Z�\�ܕŁ@���a�\�Z�N�E1941

2�w���m���j�� �ʎj�����x ���S��Ł@���j�� ������ ���S���\���E�㍆

3�V��I�ꎁ�o�M�w�u�����{�����j�T�x���k�E�֓��E���C�n���̑����i�u�O�͍��E�g�Ǒ��v �O�S��\��Łj

�P�@�����Y�̐�c�Ɛ�[�̐l�X

�����Y�̐�c�ɂ��ẮA�Z�̍��엹�r���������w����L�x�̓���Ɂu�䓙����c���n�`���̌�q�ɒ����㑍����g�ǂƃn�\��B���q�ɖ����̒�������Ɖ]����荡��Ƃ͐\��v�ƒ[�I�ɏq�ׂĂ���B�܂��A��k������ɕ҂܂ꂽ�Ƃ���鑸�ڕ������u�����v�Ƃ��Ă���B�����āA�����̎q����Ƃ����Ƃ��̐�[�̐l���w���L�x�\����ł́u�o���A�r���Ȃlj]�����l�X�݂͂Ȋ�̌�ɒ퓙��A�����A����A�ؓc�̐l�X�̑c���Ɖ]��v�ƋL����A���ڕ����ł͑��Y��A���Y�펁�A�O�Y�r���A�l�Y�����A�ܘY�o���i�K�t�Ɏ��Y�펁���l�j�A�Z�Y�e���̌ܐl�ŘZ�l�Z��ƂȂ��Ă���B�]���ČܘY�o�����A���Y�펁�̉����ƍl������̂ŌܘY��恂͕s�ڂƂȂ�A�V����恂̍��쎁�̑��݂��z�肳���B�����ŁA���쎁�̐�c�������n�܂鎖�т������

�@

���@�v�i�����T�t�j�̐e������1

�A

�퍑����Ɍo���Ɖ�������B���̎q�ɎO�Y�����E�l�Y�嚠�̘A���{�s��A����̚��叫�A�O�Y�����k���͎O�Y�ƈ��p�i���������R���Ñ���j�A��ɑm�A����������̎q�ɏ����i���l��v�j

�B

�O�Y�r���̎q�A�V��r���������A�q�ɗ{�q�i���엹�r�̎q�j���͂��}����

�C

�l�Y�������l�Y�����Ƃ��Ē}��ɁA���̎q���`�������Ő����i���������́j

�D

�ܘY�s�ڂ̎q�ɁA�������~�̌ҍn�̐b�ł��鍡�͌ܘY���傪����

�E

�Z�Y�e����Z�Y�����Ƃ��āA�q�̘Z�Y�ƂƂ��ɔ�O�Ŋ���Ȃǂ�����B

�ȏ��Z�߂�Ǝ��Ɏ�������ƌn�}�ɂȂ�B

�@�@�@����ƌn�}

��c�@�l�Y�����@�ˁ@�Z ���Y��P�@�@�@�@�@�@ �ˁ@ �Z �ܘY�͍�

���j�P�w���m���j �����Ғ����W�x�u����`���^�v����\�܁@���B�������@�v�T�t�A����i�����j�q�A�Q�B�l��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z ���Y�퍑�i��Ɍo���j �ˁ@ �Z �O�Y����1,2

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �ˁ@ �Z �l�Y�嚠1

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@ �� �@�Z �m�@����i�Z�������j�@�@�� �@�Z�����i���l��v�j3

���j1�w�L�����j

���������W�x��y����������嚠�E�����A���{�s��@��y���G�� ���������O�N�i�������E1336�j�O���l���@���嚠�E����

2�����Δ������w�������������̌����x�����X�N1997�u�c���ƕ����v���������R���Ñ���@���k�����O�Y�v�R����@�����O�N�i�������E1336�j�\���

3 ���쐸��Y���ҁw��k���╶��B�ҁx63���@��㏬�㕶���u��F���b�����v�e�r���q�ȉ����k���I�N�V�R�L�����A���������l��v��@�����O�N�i�������N�E1336�j�Z���\����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z �O�Y�r���i�q���V��j �ˁ@ �Z �V��r���i���r�̎q�{�q�j�� �@�Z�@�@���́i�������j1

�P��Y�����u���B�o�c�ɂ������B�T�荡�엹�r�̑㊯�v�w�p�L�G�^�x�t�^���a63�N�P�� �H�Q�����@��Ӑ��v����u�叫

�i���얞�́j������j�����Ɍ䒅�w���A�䖼���ҍ��͐V��a�Ɛ\��v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z �l�Y�����i�l�Y�����j1 �@�� �@�Z ���Y���`2

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�� �@�Z ���Y���`

�@ 1���쐸��Y���ҁw��k���╶ ��B�ҁx575���u�}���F�����v�������`�R���Ñ���āi�O���@���Èꑰ�A�������l�Y������@�����O�N�i�������N�E1336�j�l���\�O���j

�@ 2�w���Ɍ��j�� ����2�x711�Łu�ቤ�q�_�Е����Z�v���쐭�`�����@��a��N�i�������N�E1346�j�㌎�O���@�����`

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z �ܘY�s�ځi��ɕs�ځj �� �@�Z �ܘY����1�E2

�@ 1��Y�����u�������~�̔������� �㗪�v�w��B�j�����x���� �l�ԕ����i���͌ܘY������������A��a�Z�N�i�����ܔN�E1350�j�����j

2�����v�l���ҁw��k���╶ �����E�l���ҁx2625���O���������i�������~�R���Ñ������@�O���@���k�ގ����A���������͌Y�����������A������N�i���a�O�N�E1354�j�����\����j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z �Z�Y�e�� (�Z�Y�����j1 �ˁ@ �Z �Z�Y�o��2�E4�@�Z�Y�|����3�E5

1���쐸��Y���ҁw��k���╶�x��B��6983���@��O���c�����@��F���b�R���Ñ��i�O���@���n���A�����������Z�Y������

�@�����l�N�i������N�E1337�j�㌎���Z���j

2���쐸��Y���ҁw��k���╶�x��B��1595���@��O���Y�_�Е����@��F���b����i�O���@���}�㍑�ԖځA���������Z�Y�@���O

�N�i�������N�E1340�j�\�ꌎ�ܓ��j�A��Y�����A�����O���F�����u�t���ЂƐ����v�i�w���{���j�x464�����č����Z

�Y�|�����o���ɔ�肵�Ă���i�֓c�s�j�A�����A2 ��B�ɂ����鍡�쎁���E�Ɛb�c

�ܕS�O�\�ܕŁj�B

3�����O���F�����u�t���ЂƐ����v�i�w���{���j�x464���@���a62�N1987�j�u�t���ЎЖ����b�S�������v�i��ʍ����Z

�Y�|�������]�����V�j�N�i��N�i�����l�N�E1343�j

4���쐸��Y���ҁw��k���╶�x��B��2552���@��O�L�Y�����@����o������i��O�����u�������u�Y���@�����@��a�l�N�i����

�O�N1348�j�\�ꌎ�l���@�o���@�ԉ��j

5���쐸��Y���ҁw��k���╶�x��B��3304���@��O�����������@�������Ɛ��\��āi�O���@������F�a��㖳���@�˔�a�u����

�|�����a�@�Ϝ�j秊�i�����Z�N�E1351�j�\���j

�Q�@�����Y����芪������͍��i�x�͍��쎁�j�̎��тɂ���

�����Y���u�����i�k�����s�j�̗��v�ŖS���Ȃ����Ǝv���鍡�쎁�̐Ղł����u�Q�욠�{���ې����E�v�P�������O�N�i�����O�E1336�j�\���\����ɋg�ǖ��`�����a�����A�����{���ۂ̊قֈڂ�Z��œ�N�̌�A���e�̍���͍��́A�Z�̒吢���ďx�͍��̏x�͐�ԎЂ֎Q�q2�����̂������ܔN�ŁA���̔N�̎l�������ɍ�����Y�́A�g�ǒ�`�����u�Q�͚��g�ǐ��������F�������쎟�Y�i�퍑�j�������c�����ҍ���ܘY�������v3�̓c�������s������B���ɋ�ł������B�����āA���̓c���͕��e�ł��鍡��ܘY�͍��i���ҌܘY�����j���A���쎟�Y�횠�i�����쎟�Y�����Ձj��葊���������̂ł��邪�A�g�ǒ�`�������Y�֗a����Ƃ������G�ȍ��쏯�̑����������Ă���B���Ȃ킿�A���엹�r���������w����L�x�́u���쏯�v�̌���

���쏯���A���n�����̌䎞��蒷���̏��N�̌䎞���������Ђ����A�g�Ǒ��y�̉אi�ނƍ������肵�́A��s��ɂȂ苋�Ђ�

�ɂ��A�̓a�̌�����Ϗ㑍�����i�g�ǒ�`�j���̗L��ĕ��q�̌_�����A�ᗐ�~���A���r��Â蓾�ԑ������@�㗪

�Ƃ���A�{���Ȃ炱�̓c���́A����Ƃ̑y�̂ł��钷�j�́u��v����������͂��ł��邪�A���j�́u�펁�v�ł��鎟�Y�������������Ă���B���̂��Ƃ́A��̕��ł���u�����v���O���O�N�i1283�j�ɖv����4�Ƃ��A�g�ǖ{�Ƃ̑y�̂́u�����v���u�g�Ǒ��y�̉אi�ނƍ������肵�v�Ƃ������߁A�����y�і����̕��e�ł���u�����v�����Y�ɑ��������A���̏�����̂����B

�Ƃ��낪�A��N��̍O���ܔN�i1285�j�Ɋ��q�ŋN�����u���������v�őy�̖̂������������Ă��܂��A�g�ǖ{�Ƃ̑y�̂��ꎞ�s�݂ɂȂ�A�����͑����u��v���v���������O�N�i1323�j5����A�g�ǖ{�Ƃ̑y�̂��p���ł����u��`�v���ᗐ�ƍ����������߁A�g�ljƂ̏����ł��鍡��Ƃ̑y�͍̂̔����A��`�̗{�q�ƂȂ邱�Ƃő������Ȃ��Ȃ�B�����āA����͍����A�����V�����Ŗڊo�܂������������Č��O�O�N�i1333�j�ɂ͉��]���A�����l�N�\���ɂ͏x�͍��ō�����o���܂łɂȂ邪�A�g�ǒ�`�́A�����ܔN�l�������ɋg�ǖ{�Ƃ̑y�̂̌����ō���͍��̖{�ђn�ł��鍡�쏯�ƈ�F���̓c���Ɛ���������6�A�c���̑œn��������Y�ɗa�����B���݂ɐ������́A�u���r��Â蓾�ԑ�����v�i�w����L�x�j�Ƃ���悤���Z�̍��엹�r�ɑ������ꂽ�B

1�������� �� �g�ǖ��`�����E�œn��w�É��p�j�� ��S�x�Z�S�Z�\�l�Ł@���a�\�Z�N�E1941

2 ���엹�r���w����L�x���i���N��

3�������� �� �g�ǒ�`�œn��w�É��p�j�� ��S�x�Z�S�Z�\�ܕŁ@���a�\�Z�N�E1941

4�w���ڕ����x���a���� ����

5�w�����d�C���ƕ��x�����\�l ���a���� ���쎁

6�V��I�ꎁ�o�M�w�u�����{�����j�T�x���k�E�֓��E���C�n���̑����i�u�O�͍��E�g�Ǒ��v �O�S��\��Łj

�R�@�����Y�������玁���𖼏�鎞���ɂ���

����̋�Y���猳�����Ď����ɂȂ������Ƃ��w�j�Պ����隬�x�̌����m�[�g�P�₻�̕�e�Q�ɂ����ĉ����^��Ȃ������B���̂悤�ȂȂ������������́u���͋�Y�����v�̏o���́A��Y������E��F�̒n���g�ǒ�`���a�����������ܔN�ȍ~�̎��тɂ܂������V���Ȃ̓W�J���z�肳���B���Ȃ킿�A���̍����Y�̏o�����������N�i1329�j�A�\�O���N���l�N�i������N�E1341�j������������č����Y�����Ɩ����A�Z�N��̒�a�O�N�i������N�E1347�j�Ɂu�C�����v����C����B���߂Ă̔C���ŕ����Ƃ��Ă̎��т���B�����āA���Ɍ���鎖�т́w����������[�����Ж@�y�a�́x3�̊����ɂ���ω���N�i�����Z�N�E1351�j�\���\�����t�������_�制�́w���쎁������x�ł���B���̏���͑����������ߍ]����펛�̐w���ŗ얲���݂āA�ω���N�i�����Z�N�E1351�j�㌎�\�����Ɂu�_�_�v��ő��߂ƂƂ��ɘa�̂��r�݁A���̉������ꊪ�Ɏd���Ăċ��s�̏����Ђɕ�[�������̂̊����ɂ�����̂œ�����4�Ƃ��ē`�����Ă���B���������̍��쎁�������恂Ɖԉ��͒厡��N�i�����\���N�E1363�j�̘Z�g�������ւ̕����5�A���Ȃ킿�K���\���̕�����Ɂu����@�n��C�@�e�����J�����@�ԉ��v�Ƃ�����̂ƈႢ�A恂͎����łȂ����d�Ǝv����B�܂��A������w�j���Ҏ[�������́w�������x�i�e�ʖ{�j�̒������͂���恂̂킫�Ɂu���d�i�����v6�ƋL���Ă���B�����ĉԉ��́A�����̉ԉ��ɔ�ׂ�Ɛ����ׂ��A���a�l�N�i�����\��N�E1355�j�̉z�O���Éƕ����́w���������ߏK�n��O�A���Ꝅ�_��x7�̙����ɂ���u�ӂ��̂����d�v�̉ԉ��ƈ�v����̂ō��쎁���ł͂Ȃ��B���Ȃ݂ɁA�����̉ԉ��ƈ�v����ԉ��͊��w�@��w�}���ُ����u�z���v8�̉ԉ��ł���B�]���Ēe�����J�����Ɖz���͓���l�ł��邱�Ƃ��킩��B����Ɏ����Ƃ���恂Ɖԉ��́A��،����ˎs�ɏ��݂���Z�n��������������u�C����������i��v9������B���̊�i��́A�C�����������A�厡�O�N�i�����\��N�E1364�j�Ɂu������t�v�̕�ł�����y���ɓy�n����i�������̂ŁA�����ɏC�����A���������A���̉��ɑ��M�̂ǂ�����Ƃ����ԉ����������Ă���B�������A���̉ԉ��͉������S�̂̎l���̈�قnj����Ă�����̂Łu�e�����J������z���v�̉ԉ��Ɣ��ł��Ȃ��B�����A��i��̗����Ɖԉ����ݒn����10�̂��̂Ɗm�F�ł���̂ł��̉\���͎c�邪�A�������玁���ւ̉����́A�Z�g�������̕�����ɂ���e�����J�����̒厡��N�i1363�E�����\���N�j�������ŏ���́A�w�������x���`����ω��̏�̊ω���N�i1351�������Z�N�j����ƍl������B

1�����m�[�g �O ������̎j�������i��j�w�j�Պ����隬�x�i�x�͍������隬���@�����T�v���j����������ψ��� �����O�N

�i1981�j

2 URL�F������̎j�������i��j��e�w�x�͍�������x�����\�ܔN�i2003�jhttp://kanbara30��sakura.ne.jp

3�����T�l�����w���G�������������[�����Ж@�y�a���x�Õ�������/���{�Õ����w���

4�w�������x����{�j���Z�V�\��

5�e�����J���������w�Z�g�����������x

6�w�������x�i�e�ʖ{�j������w�j���Ҏ[������

7���������ߏK�n��O�A���Ꝅ�_��w�z�O���Éƕ����x�������j���������ُ���

8�z���w���w�@��w�}���ُ��������x����}���ق���������

9�C����������i��w�Z�n���������x�Z�n��������������

10�坁�����w�ԉ������݁x3890��

������w�j���Ҏ[����

�S�@����i�����j�����i�����j�̊��r��̖��ɂ���

����͍��Ƃ��̎��u�����@���R������v�i�@���j�̊Ԃɐ��܂ꂽ��Y�́A���쏯�ň炿�����O�N�i�������E1336�j�̔�����ɂ͐{���̕ۂ��`�����ꂽ�Ƃ��̒��S�ɂ���فi�{�������m���̒����W���n�j1�ɋ����ڂ��A����̎q�Ƃ��Ĉ�Ă�ꌳ�����āu�����v�Ɩ����A���s�ɂ��镃�e�̍���͍��̊قɈڂ�A��a�O�N�i������E1347�j�ɂ́u�C�����v�ɔC�����A�x�͂Ɉڂ荡��̊������A��ɋ�B�ɉ������Ĕ�O�������̔������݂�B�����āA�ω��̏�i1351�j�̑O��Ɂu�e�����J�v�ɔC���A�厡��N�i�����\���E1363�j�ɂ͑����`�F�����i����Z�g�������֕���ɏo�����A�n��C��e�����J����2�̖��Ŕ[�߂�B

�厡�O�N�i�����\��E1364�j����ɂ́w�ꖜ��a�́x3�̉r�ݐl�̖��Ɍ������A��̖�������z���ƓY�����Ă���B

�܂��A����͍������t���l�ł���Ƃ��u�z���v4�̖��ʼn��]�����c���ɌW�鏑���������̍���͍��̑㗝�Œ厡�O�N�i�����\��E1364�j�\������t���Ŕ����Ă���B�厡�Z�N�i������\��E1367�j�ɓ�㏫�R�����`�F���v����ƁA�Z�̒吢������ɗ�Ȃ��ďo�Ƃ��āu���r�v�Ɩ����A�������o�Ƃ��ĉ�����N�i������\�l�E1369�j�ɉ��]���l�����������̎l���̈�n���E���u���쏭�J�����v5�̖��ŋg�ǖ��傩��a������B�����O�N�i�������E1370�j�ɂ͌Z�̗��r����B�T��ւ̖��������A�������T�藹�r���x���A�����l�N�i������E1371�j�\�ɂ́u���J�a�v6�Ƃ��Ĕ�O�����c��ʂ��\�O���ɕ��Y�R�A��\�����ɂ͒ˍ薴�����A�����\�O���ɉG�X�q�x�A�ܔN�i�����O�E1372�j��\�O�����k���鍇��A�������𗧂��A���v�A后�A�l����\�������獲��A�����\����ɂ͑�ɕ{�ח��Ɋ֗^����B

�����Z�N�i������E1373�j�l�������ɔ�O�́u���G�̐w�v����Ȃ��Ȃ����̂ŁA�T�荡�엹�r�̖��ɂ��u�e�����J�v7�Ƃ��Ėї����t�A�c�����\�A�����A���𗦂��ĕ��Ƃ�����R�̐w�ɓ��ꍡ�쒇�H�̌R��������B

�������N�i�����O�E1374�j�����ɖL�O���̍�����ŏ��헤�O�i�����������i�{���Ƃ��āj�����B���̂��ߒT�荡�엹�r�́A������叫�i�e�����J�j8�Ƃ��Ĕ��������A�L�O�̖�i���e��L��̓c�����\�E�|�c���E�L�����y�є���̒��䎁�ɉ�������������U�߁A�앚����̓��X�𑗂�A�㌎��\�ܓ��ɂ͂�����ח��������B���̌�A�T�藹�r�����锪�����̍���R�ɍ��������B�����āA�\������쒩�R���u���ǎR�̐w�v���Ƃ��Ĕ�㍑�̋e�r�ֈ������̂ō���R�Ƌ��Ɂu�����̐w�v�ɏo�����A���엹�r�̏���~���U�E�ŗɂȂ�i�a���N�i�V�����E1375�N�j�㌎�����ɔs�ނ��āA�L�O���̖쒆���i�̏�Ɂu�e�����J�v9�Ƃ��ē���B�\�ɂ͑���`�O���A�Ɛl�O�S�l�Ɠn�C���ĖL��ɓ���g�O����Ƌ��ɖ쒆���i�̏�ɂ���u�e�����J�v10�ƍ�������B

���{�́A�i�a��N�i�V����E1376�j�����ɒT�荡�엹�r�̗v���ɉ����đ���E�F��������C���ĒT�藹�r�̌��тƏ��R�`���̒�̖��F�̋�B�����\���L���ɗ��p���ďa�J�E�a�𖡕��ɂ����B�܂�����E�F���̓�R�U���ɗL���ȓ����n���̒n�Ռł߂ɒT�荡�엹�r�̒�̎����i�����z����j11�ɓ������l�̎w���x�z�𖽂��鑫���`��������i���R�`������̏���j�������O���ɉ������B�������A���̌v��́A��F���Ƌg�쎁�̂��ꂼ��̉Ƃ̓��`�ɂ�葫�����F�̉������ł����A�i�a��N�i�V����E1376�j�����l���ɏ��R�`�����獡��ɗ^�������Ă̌䔻�䋳��

�@�@��N��B�i�����A�s�L�q�ׁA�打�]�E�x�́E����E���|�n����Ɛl���A�s�����s�|�A�㗪

�������ēڍ����邪�A�T�荡�엹�r�͎����i����z���j�̉��Ɋ̕t����z�u���ē����ł̒n�Ռł߂��������B

���Ȃ݂ɁA�����́A���P�����̉i�a�O�N�i�V���O�N�E1377�j���ǑO���㐬�P�풇�\���Ɂu�㌎����T�����������N�i�V�����E1375�j�������Z�������V���u����i�����j�v�i�e����j�䏅�s�v�A���N�܌���\����ɂ͖L�O���華�̉��n��ΐ��������{�ЉƎG�������n�����ގ{�s���T�荡�엹�r����e�����J�̈����ŎĂ���B

�Ȃ��A���Õ����̉��i�ܔN�i1398�j�[�l���F���{�_�����\��Ɂu��N���͑��䓖����쎯�V�����v�Ƃ����āA�������N�i�V�����E1375�j�������łɁu�L�O���v�Ɩڂ���Ă���B

�i�a�l�N�i�V���l�E1378�j�O���ɂ͓�R�́u�G�{��v�ɑ���u�����v�̎�����̈ꕔ���A�e�r���Ɓu�Ȃ荇���v�������U�����Ă����̂Łu�畔�v�A�u���i�v�A�u�����v�̏o�w�̋������ĂƂ����u�b���o�[�E�ՌF�ۑ�s���o���R����v12�����莁���̎��т��m�F�����B�����āA�㌎�\�����ɓ���ɐw���������R�́A�e�r�����Ɓu�l�Ԍ��v�Ő킢�s��������ނ�����B

�����́A���N�̉i�a�ܔN�i�V���܁E1379�j�l������Ɂu�z���v13�Ƃ��āA�}�㍑�ŎO�k�����@���������ɌW�鏑�����A�ݒn�̖��V���q������ɔ����Ă���B�����āA���N�����\���t�̍��퓹�r�́u���I��v�Ƃ�������14������A�z���́A��ʂ����m�F�ł��Ȃ����u�}����v���̏������Ă���B�܂��A���N�Z���ɂȂ�ƍ���R�́A�Ăѐi�U���͂��ߓ�N��̉i�����N�i�O�a���E1381�j�Z���ɂ͋e�r���̖{�����G����A����їǐ��e���̋������y����U�߂Ă�����ח��������B

�����āA�i����N�i�O�a��E1382�j������\����ɂ́A��ɕ{�V���{���y���Œ��s���ꂽ�A�̂́u���엹�r������A��ܕS�C�̈ꊪ�v15�Ɏ����e�q�A���Ȃ킿�A��グ�Ɍ�����u�����v�̖���������������u���r�v�̎��ɋL����A�����̖����Ȃ����̂���ɂȂ�ƍ��슗���ꑰ�̉Ɠ��������璼���Ɉڂ��Ă��邱�Ƃ��킩��B�Ȃ��A�����́u�����v�u�����v�u����v�̖��Ŏl��r��ł���B�������u�����v�͒���������i�����E����j16�̉\��������B

�����́A������N�i1385�j�ɂȂ�ƍ��엹�r�̏���Ɂu�������̑�F�e�����A�ɓ��E�y�������]��Ȃ����ߓ���������\�����B���̂��߁A�T�荡�엹�r��������������A���B�̎��͒e�����J�ɔC���Ă���B�ߓ����ɓ�������v17�Ƃ���B�����āA���̉������������̂Ƃ��āw�����L�x���O�Ɍ��Ǖ���g�V���L������A�������N�i�������E1384�j�\�������Ɖ��i�ܔN�i1398�j�\����̊Ԃɍs��ꂽ���Ǖ��̓��L��

�u��N�������㗌�Ȍ�ҁA�c���̕������Ď~���Ȃ��肵���́A���B�̒T��Ƃ��č��͔d����A�Ìc���N�����i1387�j�Z����

���A�O�N�ڍN�䌳�N�Ȗ��i1389�j�\�ꌎ�\�����@���Ǖ���g�V���L�@��叫

���l�C ���S�T��

�Z�C�@�����@�������n��������@�z�ċ�N�ݗ��A���i��N�����i1395�j�\������A�������l�����͂�߈�w�ҋ������肯��A�R�����镸�q�N�i���i�O�E1396�j���ݚ��A�Z���s��������J���d��o��ʂӖ�v

�Ƃ���A�����̐틵�����Ǖ���g�V���L��ʂ��Ė��炩�ɂȂ�B�����āA���ۂɓ��B�ɉ��������̂͒e�����J�i�����j�ł͂Ȃ����͔d����ł������B���̍��͔d����́A�e�����J�i�����j�̒��j�œ������Ŋ������Ă���u�����v�ƍl������B�����Ă�����x����j���Ƃ��Ē������ɓ������ɎO�ʂƓ����@�ƕ���18�Ɉ�ʂ���B����ɁA���̓����@�ƕ����̒�������́A�����œ����ɂ��钼���̉����ɐ�����ꂽ�ԉ��́A��̉��i�l�N�i1396�j�㌎�O���̔�����썡��@�݂̏���̉ԉ��ƈ�v����̂œ���l�ł��邱�Ƃ��킩��B���̒����ƍ���@�݂ɂ��Ă͕�e�ŏq�ׂĂ���̂ł��Ă���̂ł����ł͌��y���Ȃ��B�܂��A�����l�N�i1387�j�ɂ͍��͑���́A����������ő����́w�\�O����x���Ȃ킿�A�\��N�O�̉������E�i�a���N�����i1364�j�́u�����̐w�v�Ŗv�����Ǝv����l���i�����j�̏\�O������c�ނƂ����B�����āA���́w�\�O����_���x�̒��Ɂu���B���B�F�B�H�O���ꓝ�V�㑊�F�j�����b�^�A�㗪�v�Ƃ���A���{�̑Ώۂ��u�����b�^�v�ʼn�����l�ƂȂ肪������Ȃ������̖@��19�ł������B�N�䌳�N�i�������E1389�j�O���A�����͏��R�����`���̌����Q�w�̋��������B���̎��̐��s�҂̒��ɏo�Ƃ����u����z������v���������Ƃ��Z�̍��엹�r���w�����@�a�����w�L�x�ɒ����Ă���B����ɂ�莁���́A�N�䌳�N�i�������E1389�j�O���������ŁA�i�a�ܔN�i�V���܁E1379�j�l������Ɂu�z���v���A�}�㍑�ŎO�k�����@���������ɌW�鏑���ɔ�����܂ł�����Ƃ�����\�N�̊Ԃɏo�Ƃ������ƂɂȂ�B

�܂��A���R�`���̌����Q�w�̈Ӑ}�́A�����̏�e�������@���A��B�ɓn���āA���r�̋�B�o�c�̂����͂ɐ��i���邱�Ƃł������Ǝv���邪�A�����_�ЎQ�q�̌�ɍr�V���������@������߂ɂȂ��āu���ǁv�Ƃ����Y�̉Y�[�̓c���Ƃ����C�l�̉Ƃɂ��鏫�R�`���Ɂu����z������v20���A�}�p�Œ}���A�邽�߂ɔq�y�ɖK��A���R����u��͂����v�i�����j�Ȃǂ�q�̂������Ƃ��w�����@�a�����w�L�x�ɋL����Ă���B���ɘZ�\��ł������B�����āA���̌�̎����́A���i��N�i1395�j�̍��엹�r�̋�B�T���C�ɔ����������{�ɂ͏M�ŋA�������Ǝv����B���ɘZ�\���ł������B

1 ���[����u�O�͒n��̒����W��—����Սčl�i�����O�N�x���@�����j—�v�\�Z��

2 �e�����J���������w�Z�g�����������x

3���@�Y�����w�����̒d�j�̌����E��k���x�Z�S����

4�z���w���w�@��w�}���ُ��������x����}���ق���������B

5�������� �O �g�ǖ���œn��w�É��p�j����S�x�Z�S�Z�\�ܕŁ@���a�\�Z�N�E1941

6���쐸��Y���ҁw��k���╶ ��B�ҁx5170���@��O�o�앶���i�����ዷ���猓�Ԑ\�R����j�O�@

7���쐸��Y���ҁw��k���╶ ��B�ҁx5112���@�ї��ƕ����i�ї��E�n�����t�R������j�O

8���쐸��Y���ҁw��k���╶ ��B�ҁx5231��

9���쐸��Y���ҁw��k���╶ ��B�ҁx5266��

10���쐸��Y���ҁw��k���╶ ��B�ҁx5266���@

11�����`��������āw�H�Q�����x�E���쐸��Y���ҁw��k���╶

��B�ҁx6570���@

12���쐸��Y���ҁw��k���╶ ��B�ҁx5485�E5486���@

13���쐸��Y���ҁw��k���╶ ��B�ҁx5530���@

14���쐸��Y���ҁw��k���╶ ��B�ҁx5832���@

15�ɒn�m�c�j�����u���엹�r�����哙�E��ܕS�C�̈ꊪ�v�i�w�A�̔o�~�����x�\�A1977�j

16�����i�ꎁ���w�������{��쐧�x�̌��� �� ��k��������쉈�v�l�ؕҁx�i���O�N�O���������ɒ}�����i���فj�[�̍���

�i���r�j��������i��ɕ{�V���{�����j�B

17���엹�r����w�H�Q�����x�E���쐸��Y���ҁw��k���╶ ��B�ҁx���7124��

18��Y�����w�p�L�G�^�x�t�^���a63�N�P���u���B�o�c�ɂ������B�T�荡�엹�r�̑㊯�v�����@�ƕ����i�������� ������

�ܓ��a�J���n���i�d���j���j

19�R�����������w��k���╶�x��B�ґ�܊��t�^���a63�N9���u�����E�F���ƍ��쎁���E��p�|�T�荡�쎁��B�x�z�����̈ꂱ��

�@�@�\�v

20���엹�r���w�����@�a�����w�L�x����N�O�� �u�\�����͐��ɂƂǂ܂点�ʂЂʁB���͉z������͐����܂���\�āB��������

������ɉ��肵���B��͂����ȂNj���āB�㗪�v

�T�@����i�����j�����i�����j�̋�B�T��ɂ����銯�r��̖��i���J�E�e�����J�E����E�L�O�y�ђ}����j�ɂ���

�����O�N�i�������E1370�j�A�Z�̗��r����B�T��ւ̖��������A���������r���x�������l�N�i������E1371�j�\�ɂ́u���J�a�v�P�Ƃ��Ĕ�O�����c��ʂ��\�O���ɕ��Y�R�A��\�����ɂ͒ˍ薴�����A�����\�O���ɉG�X�q�x�A�ܔN�i�����O�E1372�j��\�O�����k���鍇��A�������𗧂��A���v�A后�A�l����\�������獲��A�����\����ɂ͑�ɕ{�ח��Ɋ֗^����B�����āA�T�荡�엹�r�́A�����Z�N�i1373�E������N�j�l�������ɔ�O�u���G�̐w�v����Ȃ��Ȃ����̂Łu�e�����J�v2��ї����t�A�c�����\�A�����A���ɉ��������A���Ƃ����č��쒇�H�̌R��������B

�������N�i�����O�E1374�j�����ɖL�O���̍�����ŏ��헤�O�i�����������i�{���Ƃ��āj�������ߒT�荡�엹�r�́A������叫�i�e�����J�j3�Ƃ��Ĕ��������A�L�O�̖�i���e��L��̓c�����\�E�|�c���E�L�����y�є���̒��䎁�ɉ�������������U�߁A�앚����̓��X�𑗂�A�㌎��\�ܓ��ɂ͂�����ח������A���̌�ɗ��r�����锪�����̍���R�ɍ��������B

�����āA�\������쒩�R�����ǎR�̐w���Ƃ��Ĕ�㍑�̋e�r�ֈ������̂ō���R�Ƌ��ɔ��́u�����̐w�v�ɏo�����A�T�荡�엹�r�̏���~���U�E�̉e���Ő������ނ����i�a���N�i�V�����E1375�j�㌎�����ɂ͒}�����z���Ĕs�ނ����B�����́A�L�O���̖쒆���i�̏�Ɂu�e�����J�v4�Ƃ��ē���B����ɁA���̔N�̏\�ɂ́A����`�O���A�Ɛl�O�S�l�Ɠn�C���ĖL��ɓ���g�O����Ƌ��ɖL�O���̖쒆���i�̏�ɂ���u�e�����J�v5�ƍ�������B

���{�́A�i�a��N�i�V����E1376�j�����ɒT�荡�엹�r�̗v���ɉ����đ���E�F��������C���ĒT�藹�r�̌��тƏ��R�`���̒�̖��F�̋�B�����\���L���ɗ��p���ďa�J�E�a�𖡕��ɂ����B�܂�����E�F���̓�R�U���ɗL���ȓ����n���̒n�Ռł߂ɒT�荡�엹�r�̒�̎����i�����z����j11�ɓ������l�̎w���x�z�𖽂��鑫���`��������i���R�`������̏���j�������O���ɉ������B�������A���̌v��́A��F���Ƌg�쎁�̂��ꂼ��̉Ƃ̓��`�ɂ�葫�����F�̉������ł����A�i�a��N�i�V����E1376�j�����l���ɏ��R�`�����獡��ɗ^�������Ă̌䔻�䋳��

�@�@��N��B�i�����A�s�L�q�ׁA�打�]�E�x�́E����E���|�n����Ɛl���A�s�����s�|�A�㗪

�������ēڍ����邪�A�T�荡�엹�r�͎����i����z���j�̉��Ɋ̕t����z�u���ē����ł̒n�Ռł߂��������B

���Ȃ݂ɁA�i�a���N�i�V�����E1375�j������\�����t�̓��Î��v���́u�z���v���r�������T�荡�엹�r�������Ă��邪�A�i�a��N�i�V����E1376�j�����l���t�̑����`���䋳���ɓ��Ï㑍��E���u�z���i���v�j�v�������Ƃ�������ɗ\�������̈ĕ�������̂ł��̉z���͓��Î��v�łȂ����Ƃ͊m���ł���B

�����́A���P�����̉i�a�O�N�i�V���O�N�E1377�j���ǑO���㐬�P�풇�\���Ɂu�㌎����T�����������N�i�V�����E1375�j�������Z�������V���u�����i�����j�v�i�e�����j�䏅�s�v�A���N�܌���\����ɂ͖L�O���華�̉��n��ΐ��������{�ЉƎG�������n�����ގ{�s���T�荡�엹�r����u�e�����J�v�̈����ŎĂ���B

�Ȃ��A���Õ����̉��i�ܔN�i1398�j�[�l���F���{�_�����\��Ɂu��N������������������V�����v�Ƃ����āA�������N�i�V�����E1375�j�������łɁu�L�O����v�Ɩڂ���Ă���B

�@�����́A�i�a�l�N�i�V���l�E1378�j�O����\�ܓ��̔�㍑�́u�����v�̌x��̂��߂Ɂu�����v�Ƃ����X���A�����Ƌ��ɏo�����A���N�㌎�\�ܓ��ɓ����ɍݐw�A������\�������R�́A�e�r�R�Ɓu�l�����v�Ő킢�A�s��A��������ދp����B

�������A�����́A�T�荡�엹�r���Ăє��ɉ��������i�a�O�N�i�V���O�E1377�j�ȍ~�ʼni�a�ܔN�i�V���܁E1379�j�ɒ}�㍑�ŎO�k�����@���������ɌW�鏑�����u�z����v�Ƃ��Ĕ�������O�́A���̋e�r���U���̖ړr�����܂ł̊ԂɁu�}�����v�ɕ�C����A�}�㍑�ɉ���A�O�k�����@���������ɌW�鏑���������Ɛ��肳���B�����āA������N�i������E1385�j�\�����̒T�荡�엹�r��

�u���B�̂��Ƃ��e�����J�ɔC���Ă���ߓ����ɓ�������v

�Ɓw�H�Q�����x�ɂ���悤�Ɂu�e�����J�v���m�F�����B�������A�����̓������ւ̓����́A�쒩�R�̍U���ɂ�莊���l�N�i�Ìc���E1387�j�ȍ~�A�������A�������̑�����Łu�����i��̓I�ɂ͕s���l�Ȑl���j�v�̏\�O����̕������Â����Ƃ������u���͖^�\�O����_���i���e���j�v������A���r�\�����̓����x�z���ɕ������āA�����[���B�i�R��������1988�N�j

�܂��A�����́u�����̐w�v�̑ދp�̔��N��̉i�a�ܔN�i�V���܁E1379�j�l������ɂ́u�z����v�Ƃ��āA�}�㍑�ŎO�k�����@���������ɌW�鏑�����ݒn�̖��V���q������ɔ����Ă���B�����āA���N�����\���t�̍��퓹�r�́u���I��v�Ƃ�������������A�z���́A��ʂ����m�F�ł��Ȃ����u�}�����v�Ƃ��Ă̏������Ă���B�Ȃ��A�}����́A�����̓��������ȍ~�̎����l�N�ɂ͎�������i����`�́j����������

�U�@���쎁���̎q�E���j�����A�����e�����J�����̏��A���j���t�A�O�j�����E���V�A�l�j�͗�

���쎁���̒��j�́A��a�O�N�i1347�j�́u�C�����v��C���ɂ͐��܂�A�������āu�����v�ƂȂ�B�����́A����ɑO�サ�āu����e�����J�����̏��v�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B����ɁA�����O�N�i1370�j�A�����̍��엹�r�̋�B�T�艺�����x���Ă���̂Ŋω����N�i1350�j�̑O��Ɏ��j�ƂȂ�u���t�v�����܂��B�����āA�j���̖R�����O�j�́u�������͗��V�v�����܂�A����́u�͗��v�����܂ꂽ�ƍl������B�ȉ��Ɋm���Ȏj���ł��̎��Ԃ��q�ׂ�B

�U�\�P�@���쒼���ɂ���

���쒼���̏o���́A���e�̎������������N�i�P�R�Q�X�j�}��N�Ƒz�肵�Ă���̂ō����Y�������C��������C������a�O�N����ɂ͎O�͍��{���ۂ̊ق��x�͍��Ő��܂ꂽ�ƍl������B�����͋�Y���w�ĊȏW�c������ƌn�}�x�ɋL����Ă���B���r�͉z��炪�Ȃ��A�d���炪�L�����ȊO�͑��ڕ������̌n�}�Ɠ����ŏC�����A�e�����J����C���Ă���B

�����Ă��̋�Y���A�����ܔN�i�����\�܁E1360�j�̏\�O����ɂ͌������Ē����Ɩ�������Ǝv���邪�nj��̌��肱��������j���͂Ȃ��B���r�́A���e�̎����Ɠ��l�ɏ\�����C����ꂽ�Ǝv����B���Ȃ킿�厡�ܔN�i�������N�E1366�j����C�����ɔC����ꂽ�Ǝv���邪������m���Ȏj���ł͊m�F�ł��Ȃ��B����ɍ��d�˂�������O�N�i�������E1370�j�A�����̍��엹�r����B�T��ւ̖��������A����������ꑰ�̈���Ƃ��Ď����̉��ō��엹�r���x�������l�N�i������E1371�j�\�ɂ͔�O�����c��ʂ��\�O���ɕ��Y�R�A��\�����ɂ͒ˍ薴�����A�����\�O���ɉG�X�q�x�A�ܔN�i�����O�E1372�j��\�O�����k���鍇��A�������𗧂��A���v�A后�A�l����\�������獲��A�����\����ɂ͑�ɕ{�ח��Ɋ֗^����B

�����āA���e�̉��ŖL�O���A�}�㍑�A��㍑��]�킵�Ē����Ɏ��т��d�˂Ă䂭�B�����l�N�i�Ìc���N�E1387�j�ɂȂ�ƍ��엹�r�̒T�茓�⍑�ł���������։������邱�ƂɂȂ�B���̏��w�����L�x�ɂ�

��N�������㗌�Ȍ�ҁA�c���̕����\�Ď~���Ȃ��肵���́A�����T��Ƃ��č��͔d����A�Ìc���N�i�����l�N�E1387�j�����Z

���i������\�l�����N�����Ìc�ɂȂ�B�j�����A�O�N�ڍN�����N�i�����Z�N�E1389�j�Ȗ������\�����A�w���Ǖ���g���L�x��

�叫��\�l�C�i�����j�z�ċ�N�ݗ��A���i��N�i1395�j����\������A�������l�����͂�߈�w�ҋ������肯��A�R�����镸�q�N�i���i�O�N�i1396�j���ݍ��A�Z���s��������J���d��o��ʂӖ�A��������������×����玁�v�R���ɔ��������@�㗪

�Ƃ���A���쎁���i�e�����J�j�̑㊯�Ƃ��č��͔d���炪�����T��ɉ����������Ƃ��킩��B���ɂ��̔d���炪�����̊��r�ł��邱�Ƃ��킩��B���Ɏl�\��Ŕd����𖼏��B���̔d����́A�w�ĊȏW�c������ƌn�}�x�ɋL����Ă��钼���̊��r�̔d����ɕ�������B�����āA���̍����d����́A���R�t�j�̐\���̖�����N��������t�����엹�r�{�s��������ɔC���ē������̑��Njߍ]���������ɍ������Ă���B�����āA����Ɏ����̑㊯�Ƃ��Ē����������������Ƃ������j���Ƃ��ē����ɓ�����������@�ƕ����Ɏ��߂��Ă��钼������ɂ���Ė��炩�ɂȂ�B�܂��A�����@�ƕ����̒�������̉ԉ��Ɖ��i�l�N�i1397�j�̑哿����������@�݂̉ԉ�����v���邽�ߒ�����@�݂ɔ��ł���B����ɓ��@�ݏ���̖@�݂̏���ɍ���]�B�̕tⳂ�����A���̎��_�Łu�]���v�ɔC�����Ă���B�����āA���N�̉��i�ܔN�i1398�j�ɂ͍���]������[�Ă̑����`���䋳�����O���@�����Ɏ��߂��Ă���B���i���N�i1400�j�����Z���ɂ͑����`����藿���Ƃ��ē�����������]������@���i���Ɍ\�O�j�Ɉ������A���̖����u�@�݁v����u�@���v�ɕς��B�����āA���i�\�O�N�i1406�j�ɂ͍��엹�r���w���o�W�x��^������B���i�\�l�N�i1407�j�����\����ɂ͏x�͍����]�����ɒB���Ƒ����i���ɘZ�\��j�B�����āA����ȍ~����]������@���̖��͊nj��̌���݂��������Ȃ��B�����A�i���\��N�i1439�j�\�ꌎ�\�l���ɓ��₵�����������l�̋L�����w���@�ߋ����x�Ɏ]�B�@����ɕ��Ƃ���̂œ���R��������ɌW��ꏊ�Ŗv�������Ƃ��킩��B���݂ɑ����l�̓���R�̋A�R�́A���i��\�l�N�i1417�j�Ƃ���Ă���̂ł���ȍ~�̖v�N�Ƃ���W�R��������B���Ɏ��\��Έȍ~���\��ł���B

�U�|�Q�@���쎁���̏��i�ނ��߁j�ɂ���

���엹�r���A���i�\�N�i1410�j�ɒ������w���x�i�a�̏��]�s�R���X�j�̉�����

�@�@���{

�A�ϑP�������T�؎�

�d���s���V�Җ� ���r���M�{ �����q����e�����J��ゟ�؏o ��������Nᡓє����������������B�O�H�S���

�@�@���▍���g�ˈ��@�㗪

�Ƃ�����������A�ϑP�������T�̑]�c���ɂ�����I�s�`�Ɋ����e�����������ł������Ƃ��w���ڕ����x�̋I�s�`�E�s���̐K�t�ɕ�

�����e���������ƋL����Ă��邱�Ƃɂ�蕪����B

���Ȃ킿�A�ϑP��������T���w���x���������Ă��܂��A���r�̎��M�{�������Ă�������e�����J�������āA���̎��M�{������������O�H�S��؏��▍���́u�g�ˈ��v����͂������̂��A������N�i1453�jᡓє��������ɏ����ʂ����Ƃ������e���獡�쎁���ɏ��i�ނ��߁j���������Ƃ��킩��B�ł́A������ł������Ƃ����ƁA���j�̒������u�ω��̏�v����ɂ͐��܂�Ă����Ɛ��肳��邽�ߒx���Ƃ��������N�i�����\��E1356�j����ɂ́u�������v�͐��܂�Ă���̂ŁA���ɏ\������Ƃ���Ɖ����Z�N�i������E1373�j�Ɂu�I�s�`�v�ɉł������ƂɂȂ�B�����āA�������N�i�����l1375�E�N�j�Ɂu�s�r�v�����܂ꉞ�i��N�i�P�R�X�T�j�ɂ́u�V�t�v�����܂�A���i�\���N�i1410�j���j�́u�V���v�����܂�A�Z�Ԗڂ́u���T�v�����i��\���N�i1420�j�ɐ��܂�A�O�\�l�ɂȂ������T���A������N�i1453�j���w���x�������ʂ��Ƃ����W�R���͂���B���Ȃ݂ɁA���쎁�������������ƌĂ��悤�ɂȂ�̂͊ω��̏�ȍ~�ł���B�����āA���̂��Ƃ��獡�쎁���̏����̐l���ɂ��Ă������̂��Ƃ��킩��B

���Ƃ��āA�w���x�����������u�ϑP���吐�T�v�́A�ȉ��Ɏ����w���ڕ����x�̋I���n�}�̍��q����s�`�̑\���́u���T�v�ł���B�����āA���́u�s�`�v�������e�����������ł��āu�s�r�v�Ɓu�s���v�̕ꂪ�����e���������ł��������Ƃ��킩��B���̊����e�������́A����e�����J�������x�͍���������a����ꂽ�ȍ~�̖��ł���B

�@�@�@�@�@�I�@���@�n�@�}�@�i���ڕ����̈ꕔ�����j

�Z�F���V�c �l�㕐���h�H ��� ���q����s�`�@ �ˁZ�s�r�i�� �����e���������j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z�s�t�ˁZ�s���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z���d�i�����x�c���c�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z�s���i�ꓯ�j�ˁZ�V�t�@�ˁZ�V���@�ˁZ�V��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z����

�Z��A�V���A��e�E�T��������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z���T ����i�ϑP����@�R��@�@�A蹏�^�Ɖ@�j

���ɁA������N�i1453�j����������̒O�H�S��؏��▍���ɏZ�ށu�g�ˈ���v�ł��鍡��e�����J�����̌����i�₵�Ⴒ�j���������Ƃ����炩�ɂȂ����B�������A����ɂ��Ă�K���Ȑl���̎j���͊nj��̌���Ȃ��B�����A�ď]�Z��i�͂Ƃ��j�ɓ����鐐�T���e�ՂɁu���v���ؗp�ł������Ƃ܂���ƁA�����g�ˈ���́A���엹�r�̉̊w�ɑ��w���[���\�c���ł��钼�������r�����^���ꂽ�w���o�W�x�₱�̓��Ȃǂ��p�����l���ŁA�������O�H�S��؏��▍���ɉ����ō��쎁�𖼏���Ă������Ƃ��킩��B

��O�ɁA�ϑP����́u���T�v�̉��ɂ�����u���d�v���w�����u�x�ɓo�ꂷ��x�c���̑c�ƂȂ������Ƃ���L�n�}��蕪����B�����ł́A���ʂ̊W�Łu���d�v�̐�c�͍��쎁�ƋI���ł��邱�Ƃɗ��߂�B

�U�|3�@���엊�t�ɂ���

���엊�t�́A���j�����A�����e�����J�̏��i�ނ��߁j��������Ɠ����悤�ɐ������āA�\�O���댳������恂𗊏t�Ƃ��ďx�͊����ɂ������Ǝv���邪�m���Ȏj���͊nj��̌���Ȃ��B�����āA������N�i1370�j�̍��엹�r�̋�B�T�艺���ɔ������e�̎����ƒ��j�̒����Ƌ��ɋ�B�։��������Ǝv����B���̉����́A��������O�̒��c��ʂ鎮���R����ɂ݂��A�����Ɨ��t�����������Ǝv����B�����Ē����́A�������ňɓ�����������@�ƕ����ɂ��̎��т��c���B�������A���t�̖��m�Ȏ��т͊m�F�ł��Ȃ����w��F�ƕ����^�x�ɗ��t�̖���肪����u���t����v�Ɓu�^�a�P��v�̓�ʂ����^����Ă���B�����āA���̓�ʂ���B�ɂ����闊�t�̍��Ղł��邪���������������t�̖����m�F�ł�����x�ł���B�܂��A���̑�F�ƕ����^�Ɏ��^���ꂽ�Õ����͓���Ђ��A�����p����Ă������̂ŕK���������m�ȕ����ł͂Ȃ��Ǝv��邪�A���̒��́u�^�a�P��v�̕�����

�쒩������NᡉN�\�l����A�e�r�@�i���j�@�O�畐�����A�n�}��́@�����@�i���j�@���t������w���������@�i���j�@�㗪

�Ƃ���A������N�i�����Z�E1373�j�ɗ��t���}��͕t�߂ɂ��������Ƃ�����ł���B���Ȃ݂ɁA��B�T��W�̗��t�̎��т��m�F�ł���̂͊nj��̌���{�a�P���ł���B

���ɗ��t�������̂́A���͍��́w���������n���x�i�_�����j�Ə����j�ł���B���̌n���́A�̂��̐_�����ɂȂ��鏉��𗊏t�Ƃ��Ď��̂悤�ɋL���Ă���B

�@�@���t�@���쌹�ܘY�@��������@�e�����J�@�]���@�]�܈ʉ�

�@�@�������N�\�ꌎ�A�������J�Ɠ��j���B�R�����n���t�����X�A�z�㍑�L�c���n�����̃X�A�������N�b�ЎO���A��B����m���A����

�����B�e�rㇳ�x�X����@�@�����@�@���i��\��N�����Z����\�ܓ����t���A�Z�\�A���@���T�q

�Ƃ���A���t���A�������N�i1390�j�ɒ��j�̒����������u���ĉƓ��p���A�������N�̋�B�̍���ŕ������Ƌ��ɋe�r���Ɛ�������Ƃ��킩��B�������A���̎������痊�t�ւ̑����ɂ��Ă͕s�s���Ȏ���������B���Ȃ킿�A�������N�ɂ͎����́A�����ⓖ�̗��t�ƂƂ��ɋ�B�ɂ���쒩���͂ƑΛ����Ă���̂Ŏ����Ƃ͈قȂ�Ǝv����B�܂��A

�������N�O���A��B����m�����������B�e�rㇳ�x�X����

�Ƃ��邪�A�����́A�������N�����ɖL�O���̍�����ŏ��헤�O�i�����������i�{���Ƃ��āj�����̂ő叫�Ƃ��Ĕ������Ă���B����ɒ����Ɨ��t��������Ă���Ǝv����̂ł����ł������Ƃ̘���������B����ė��t�Ƃ̂Ȃ���͍l���ɂ������A���炩�̏��`���������w���������n���x���Ҏ[���ꂽ�Ǝv����B���݂ɁA�z��\�Ȃ��̂Ƃ��ẮA���쎁���̎q���Ǝv����u����_���v�ƌĂ��_�������A���{�́w�����N����Ԓ��x�i吐�ƕ����j�ɍݍ��O�̒��̊O�l�O�Ƃ���̂ł���Ƃ̂Ȃ�����l�����������I�ł���B���Ȃ킿�A����_���Ƃ͏x�͍������ɂ���O�l�O�Ŗ��{�����̏�w��Ɛl�ł���A�����`���̎���ɂ͍���d����Ƃ��Ċ��q�{�̑��������̓��Â��Ď������ڂ�тт���Ɛl�ł���B�����đ����`���̎���ɂ����Ă����̖�ڂ��p�����Ă����x�͍��̊��������̂��铌���n��ɐ��͂����ꑰ�Ŗ��{�����ɂ����ďx�͍��̐_�����Łw�����N����Ԓ��x�ɍ���_���ƂÂ�ꂽ�l���ł���B�����ĉËg���N�ɑ����`�����ԏ����ɈÎE���ꂽ�u�Ëg�̕ρv�ȍ~���{�Ƃ̂Ȃ��肪����A�x�͂̍���͒��̐��͂������n��ɂ���ԁu�i���̗��v��u���鍇��v�̂���ɂ́w����L�i�x�[�L�j�x�́u�O���@���˂ɐw�����A���������d���獑�{�Âɐw��Ď���������B�v�Ƃ���悤�ɁA�܂����喼���쎁�e���o�ꂷ�邱��ɂ͔튯�����i�݁u����_���v��u���슗���v��y�o����悤�ɂȂ�A�i���\�N�i1512�j�̗��L���x�͂ɉ������邱��ɂ͊m���ɍ���Ƃ̉Ɨ��ɂȂ�u�����C�����v�Ƃ��āw�L�x�͉����L�x�ɋL����Ă���B����Ɏ��オ�i�ݐ퍑�喼�̍���`���̂���̍O���O�N�i1557�j�����\�O���ɂ́u�_���E�߁v��u�����E�q��сv��������A������R�Ȍ��p���w���p���L�x�ɋL���Ă���B����ɉi�\�O�N�i1560�j�܌��Z���ɂ́u���͐_�����v�̖��ƂȂ�u���ь����q�̘T�S��Â߁v���쎁�^��葳���̂��锻���i�_�������j���������_���O�Y���q�傪����B�����Ă�����x����j���Ƃ��ĉi�\���N�i1565�j�\��\�Z���́u�t�S�̓����������v�Ƃ������쎁�^�����ʂ�����ꑰ����ƕ��i�É����j�����ҎO��O�S�\�ꍆ�j�Ɏ��߂��Ă���B����ɂ��̕����Ɂu���e��幷�q��`���q�E���ь��Z�Y�E�C�ꔌ�����A���l�����N�ߋt�S�V���A嫉����s�A���\�����˖��������ߍ��]�V���A�e�Ə��A�R�Ҏ����Ȍ�����ߔV�|�A�㗪�v�Ƃ���A����ɂ݂��铯���Ƃ̊ւ�肪�l������B���Ȃ݂ɁA�����Ɍ�����C�ꔌ�����̋C��́A���]���ɂ���u�C��v�ł���B

�@�U�|�S�@���얖���ɂ���

�@�����͑��ڕ������̌n�}�ɒ��j�̒������琔���ĎO�ԖڂɈʒu���鎁���̖��̎q�Ƃ����Ă���B���r�͕�������ł��邪���̎��т͊nj��̌���݂������Ȃ��B

�@�U�|�T�@���엊�V�Ɣ͗��ɂ���

�@���V���ĊȏW�c�ҍ���ƌn�}�ɔ͗��ƂƂ��Ɍ����Z��łȂɂ������ɂ��Ă��邩�킩��Ȃ��B�������A���̌n�}�͕��e�̎����̏������i1347�j�Ƃ��Ă���B��̌n�}�ł���M�ߐ��̍������̂ƍl������B�����āA���r�͗��V�����n��A�͗��͒�������E�d����ł���B���тɂ��ẮA���V�͌n�}�ȊO�ɉ����݂������Ȃ����͗��͊��r���d����ł���̂Œ��j�̒����Ƌ�B�ł̎��т��d�Ȃ�B���Ȃ킿�w�����L�x�ɓo�ꂷ�鍡�͔d����Ɖi����N�i1382�j�̒��R�t�j�Ɋւ�鍡�엹�r�̎{�s��𑊗Njߍ]�ɍ�����������d����̎��тł���B�����āA���҂Ƃ���B����㋞�����ȍ~�̔d����̎��т͊nj��̌���Ȃ��B�����A�d����̎q���Ǝv���鍡��d���炪�A�x�͍��ƈɓ����E�̏x�͍������Ŋ��q�{�̓������Ď����Ă������Ƃ������L�^�������y�@���L�̉��i�O�\�ܔN�i1428�j�\���̏��ɂ���B�����āA���R�����`�����v�������Ɂu����d���炪���R�o�Ƃ����ď㋞���ď��R�Ƃ̑Ζʂ�����Ă���v�|�̋L���������y�@���L�ɂ���B����ɁA�i���l�N�i1432�j�̍���͒��̏x�͎�쑊���ɌW����`�ŏx�͂ɉ������Ă��鍡��d������������B�����āA�����l�N�i1447�j�Ɋ��q�{�̏㐙�����ɉE�����̌��O�Ă�͂�������d���炪�������Ƃ��㐙�n�}�ɋL����Ă���B���݂ɕ����C��i�ܔN�E1448�j�ɋL���ꂽ���{�́w�����N����Ԓ��x�i吐�ƕ����j�̍ݍ��O�̒��ɊO�l�O�Ƃ��č���_�������������Ƃ�`���Ă���̂ō���d���������_�����Ɣ��ł���B�B

�V�@���슗�������̖v�N�ɂ���

�����Y���A�������N�i1329�j�ɐ��܂ꌳ���i1341�j���Ē����Ɩ����A��a�O�N�i1347�j�ɂ͏C�����i�\��j�ɔC������B�����āA�ω���N�i1351�j����ɂ͎����Ɖ����i���O�j���č���e�����J�����i�x�͂ɂ����Ă͊����e�����J�ƌĂ��j�ƂȂ�B�����O�N�i1370�j�ɂ͌Z�̍��엹�r�̋�B�T��A�C�ɂ�肻����x���邽�ߋ�B�i�l�\��j�ɏo�����L�O�E�L����߁A�i����N�i1382�j�̐����ȑO�ɂ́A�Ɠ��ɏ����āi�\�l�j��ɕ{�V���{���y���ō���ꑰ�̐���̋��s�ł���u���엹�r����̐��v�̒��s�ɉ����B�����āA�������ɓ��������ő����̏\�O����̖@�v�i1387�j���c�݁i�\��j�A�N�����N�i1389�j�O���ɂ͌Z�̗��r���������w�����@�a�����_�Ќw�L�x�̒��̐��s�҂ɒT��A���͉z������A����E�q�卲�̖�������A���͉z������i�Z�\��j�Ƃ��Ċm�F�����B����ɁA���w�L�ɂ͓��N�O���\�����ɂ͑����`����荡�͉z������Ɂu��͂����ȂNj���Ă����H�Œ}���։���v�Ƃ���B���̍��͉z������̋�B�T�菊�ݒn�̒}���ւ̉����̗��R�͂킩��Ȃ����A��B�T��ɂ͒�����`�́i�u���엹�r����̐��v�̎��̝����������ꂽ����̏���j���l�߂Ă����Ǝv����B���݂ɓ��N�ɍ���R���Δn�ɍU���������Ƃ����L�^���w�����ʊӁx�ɂ���̂ł��̑Ή����A����Ƃ��w����j�x���S�O�\���̐h禑�`���ڂ̐h���`�́A�×��N�i1388�j�����A���{���g���ہE���ȒT�茹���r���g�҂�h�����ĕ����������A�헸��\�ܐl��Ԃ��đ呠�o�����߂����Ƃ��L���Ă���i��Y�����u���엹�r�̑ΊO���v�O�\���E���y�[�W�ɂ��j�B�����Ă��̎g�߂���B�T��ɋA�����Ă��̑Ή��ɋ}�����������\���͂��邪��������m���Ȏj���͎c����Ă��Ȃ��̂ŕs�ڂł���B

�����āA���i��N�i1395�E�Z�\���j�̍��엹�r�̋�B�T���C�ɔ����ꑰ������ɏW�܂�M�ŗ��r�ƂƂ��ɔ����ɂ͋��s�ɋA�����Ǝv���邪�A����ȍ~�m���Ȏ��т����������Ȃ����ߍ���i�����j�����̖v�N�͕s���ł��邪�A���i���N�i1400�E���\��j�ɖ{�ђn�̊�����������t�͂ɗ����Ƃ��Ĉ��s����̂ł���ȑO�ɖv�����ƍl������B���݂ɏx�͍������ł͉��i�ܔN�i�P�R�X�W�j�ɗ��_�����Č����ꂽ�Ƃ������_���L�i���������̎�L�j������̂ł��̉��i�ܔN�O���v�N�Ƃ���W�R���͂���B���Ɏ��\�ł������B

�W�@��������n�܂鍡�슗����

�����Y�́A�������N�i1329�j�ɐ��܂��l�N�i������E1341�j���댳�����Ē����Ɩ����B��a�O�N�i1347�j�ɂ͏C�����i�\��j�ɔC�����A���e�̍���͍��ɏ]���ċߍ]����펛�ōÂ��ꂽ���������̖@�y�a�́i�ω���N�E1351�j�ɗՂ݁A���̉��������s�����Ђɂ��̔N�̏\���ɕ�[���������́A��ɉ��艓�]���̏��钆�R1�Œ��`�R�̓��Â��ɒ��i���Ă��鉓�]��썡��͍��ƍ�������B��������́A�쒩�Ƙa�r���Ē��`�̒Ǔ��̗ߎ|�ċ��s���\�ꌎ�l���Ɋ֓��Ɍ����ďo�����A���C�������̏����ɗ��������߂Đi�R������A�ێq���o�ď\�O���ɂ͎�z�͌��ɐi�ݏx�͕{���ɓ��蒼�`�R�R�Ƃ��ďR�U�炵���i���A���Â��z�����i���������Ɠǂށu����v������B�j�A�\�O���ɂ͊������̎F埵�R�A����A�����̕��R�ȎR���A����ɖk����2�ɐi�݁A���[�R�ł̍���3�𐧂��Ē��`�R4�����q�Ɍ����Ĕs���������B���̎��̑����R�͒n�̗����ǂ������̐�ʂ������邪�A�m���Ȏj�����Ȃ��w�����L�x�ɂ��̈�[���u�F埵�R���펖�v�Ƃ��Ď��̂悤�ɓ`���Ă���B

�@�@�\�ꌎ�A���x�͎F埵�R���ŏナ�A���k�j�w�������b�B�����t���j�n�A�m�؍�����v���́E�ɒ�z���`���E���R���g�皠���Z��l�l�E

���͌ܘY�����S�ȁE�q���ɗ\��@�㗪

�Ƃ���F埵�R�ō��͌ܘY�����S�ȁE�q���ɗ\��i���͘Z�Y�吢�j���������ƋL���Ă���B�������A���̍���Ŏ��ۂɎ蕿���������͍̂���͎�5��ɒB�i�@6�ő���������蒼�M�̊���Ȃǂ����Ă��邪�Z�Y�吢�̊���͌��o���Ȃ��B����͍��́A�������������j�̋`�F�����s�ɗ��܂点���Ɠ��l�ɘZ�Y�吢���`�F�̖T�ɂ����Ė�����̎��̂��Ƃ��l����Y���������č���ɗՂ̂ł͂Ȃ����B���̘Z�Y�吢�i��̍��엹�r�j�́A�w�����L�x�̌����ׂ��A����ꑰ�̐^���̗��j���q���ɓ`����Ӑ}�Łw����L�x���Ă��邪�����Z��̍����̑����́u�ω��̏�v���ĉ��������Ă��Ȃ��̂ł悭������Ȃ������s�ɂ����Ǝv����B�����āA�ω��̏���I��������Ɏ����́A����͍��̐i���Ɋ�Â��ĕx�m�쐼�݂̌�ʂ̗v�Ղł��銗�����𑫗�������薋�{�̗����Ƃ��ėa�����A���~���l�p���~7�Ƃ����n�ɍ\���x�͍��̍��슗�����ƂȂ�B�Ȃ��A���̍��슗������������̂��x�͍��쎁�̏���ƂȂ鍡��͍��ł���B���̍���͍��́A�̗���o�Ƃ̓��@���琄���āA���r�̏o���i1326�j����u���O�̗��v�i1333�j���N����܂ł͊��q�̋ߍx�ʼn߂���8�Q�̖͂{���Ƃ̉����ɋ}�s�ȎF埵���̂��銗������ʂ��ē��C�����������Ă���x�͂̍��ɒn�̗��ɖ��邩�����B�܂������ܔN�̔��Z�쌴�̍���ł̉��܂Ɂu�x�͍��\�P���̏��͍̂�����l�̎��̉��ܖ�v���w����L�x���L����Ă���A�������M�Ă��镐���ŁA���q�Œ��`���v��������ɑ�����9���Ă���邏��ł������B�������A���̍��슗�����ɂ��ẮA�m���Ȏj�����Ȃ���r�I�M�ߐ��������Ƃ����w����L�x��w����ƕ��x�����邪�A���̊������ɂ���

�@���c���r�̒�ɁA�����͊����̔d����A�����̎����́A���C���i�A�����l�̋؊����Ȃ�B

�Ƃ���A����ƕ���������

�@�@���c���r�m��j�A�����n�����m�d����A�����m�����n�A���C���i�A�����l�m�؊�����B

�ƂȂ��Ă���A���r�̒�ɁA�����Ǝ���������A�d����ƏC���i�̊��r��тт���l�̊��������������Ƃ킩��B�������A���ڕ������̌n�}�ł͍���͍��̎O�j�ŋ�Y�����A���j���ܘY�͎��A���j���Z�Y�吢�A���킪���H�ƂȂ��Ă���B

�ł́A�Ȃ���l�̊��������L�����̂ł��낤���A��Y���͏��a�R�X�N�ɂ��̒����w���엹�r�x�ɂ�����

����L�́A�u�O��V�����v�Ƃ���ꍡ��͍��ȗ��̋L�^��O��̒��A�i����l�\����܂ł̊ԁj���ɋL���ꂽ���̂ō��쎁�e���v�������A�v�l�̏��]�ň���ɂ܂Ƃ߁A�̂��A�̎t�@�����������ɗ��L�������̂�V���l�N�i1546�N�j�ɂ���ɏ������߂Ă�����̂ł���B����ƕ��́A���쎁�̔��˂��畐�c���M����

���^�U���܂ł�Љ��������������̂ŕM�҂͂킩��Ȃ��B

�Əq�ׂ��Ă���A�ω��̏�i1351�N�j��������������悻��S�N��̓V���l�N�i1546�N�j�Ɏʂ��Ă���̂Ř����������Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��ƍl������B�ł́A�����w����L�x��w����ƕ��x�������͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��������A�nj��̊m���Ȏj���܂��đz�肷��Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

���c���r�̒�Ɂu�����v�͊����̔d������@�ˁ@�u�����v���u�����v�ƌ�ʂ��A�����d�����

�����̎����́A���C���i�v���@�ˁ@�����́A���C�����̗��C���i�̐i�ƌ��

�����l�̋؊����Ȃ���@�@�@�@�ˁ@���l�͊������Ȃ�

���Ȃ킿�A���c���r�̒�Ɏ����A�����C�����A���̏C�����́A�u�����������̍��͋�Y�������C��������C�v�ɕ�������B�����āA�����́A�����d����Ƃ��āA�������̎����̑㊯�Ƃ��ē����������Ƃ������w�����L�x���O�Ɍ��Ǖ���g�V���L��

�O���@�����̒T��Ƃ��č��͔d����A�Ìc���N�i1387�j�����Z�������A�O�N�ڍN�����N�i1389�j�Ȗ������\����

�ƌ��Ǖ����s�����L�q������A���̍��͔d���炪�A�����Ŋ����d����ɔ��ł���B�܂��A�����̊��r�ł���d����́A�O�o�̍��Ŏ�����恁i���݂ȁj���Ƃ��Ă���w�ĊȏW�c�ҍ���ƌn�}�x�ɔd����ƋL����Ă���B�����Ă��̌n�}�́A�x�͍���ꑰ�̏��c���犗�����̑c�ł��钼���A��Ɏ��������Ē��j�̒����X�ɂ��̎q�̗������L���Ă���B

�ĊȏW�c�ҍ���ƌn�}�i�É����j�Ҏ[�j���@�ĊȏW�c�я��@�ĊȏW�c�с@�Z�@���a�O�N�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z�͎��@���q�@�㑍��@�������@�ܘY

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z�吢�@��B�T��@�@�����r�@�ɗ^��

�������@�Z�Y�@������c��j�@

�Z�͍��@�ܘY�@�@���S�ȁ@�ˁ@�Z�����@�z���@�e���J�@�C�����@��Y�@�ˁ@�Z�����@�d�����@�e���J�@�ˁ@�Z�����@�e���J

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�j�@�������Z�@������c�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C�����@��Y�@�@�@�@�@�@�@�@��ܘY

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z���t�@���n��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z���V�@�x�͎�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z�͗��@�d�����@�������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z���H�@���ɂĖ������H�@�@�������@���q�卲

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������@���ܘY�@�n���t�@�l�j

���j1�����Δ������w�������������̌����x�y��ƕ����i184�@�����������M�����i�́j�j�����������y��E�n�����Ɉ��āu���T���ܓ��O�����܂���������₤����\�Č����ĂƂ��ďシ���̃~��ӑ��v���Ȃ킿�u������\�O���A����������i��\���Č�B���A���Ƃ��ď㐙�������v�Ƃ���A����͍������i�B

2 ���q�M�R����w����c��w���쌤�������������x�u�ߌx��x�B���E���[�E�k����ȉ����X�v�Q�A�v�Ƃ���A���ÁE���i����j�E�F埵�R�i�R��R�j�E�N��E�����`���ɓ�ɉ���Ɓu�R��v�Q�v�R��͕ʖ�������V���Ƃ����B�܂������`���Ɋ������̒��S�ɂȂ�u�˒n�̓����ɟN�삪����A���̖k���p�̔����`�������[�R�i�������̖k�E�j������A�������ɂ́u�k����v�Q�v������x�m�͌��ɒʂ���B�����āA�k������ɉ���Ɓu�����v�Q�v�i���i�\���N�i1410�j���ɂ͊����邪�`������A�i���ܔN�i1433�j�̍ݒn���͂ɂ��Ꝅ�Ɉ͂܂ꂽ���ɂ͊m���ɖ{�ȗւ��z������A���銗���ƍ���͒��Ɍ��킵�߂��j�A�����l�p���~�i�������������Ղō��슗�����̔��˒n�j�⊗���͌��ɒʂ��銗�����̑S��̍���ł������B�Ȃ��A���i�\���N�i1410�j�́A�{�ȗ֖x�̔��@�����Ō��o���ꂽ�Y���̕��ː��Y�f�N�㑪��l�̒��S�l�ł���A������z��ߒ��ɂ���B

3��������������w���}�������x�u�\����̍���ɂ䂢�E����n��ɂ������Ƃ����Ƃ��A�v�Ƃ���B

4���������䔻�䋳���w�ē����Y�����������x�����i���������j�u���N�\��\�����A�y�Q�R��R��w�V���A�v�ƍ��킪����B

5��������������ʁw����ƌÕ��͎ʂ��x�L����w���w�����j�w��������������B

6�ɒB�i�@�R����w�x�͈ɒB�����x�L����w���w�����j�w��������������B

7�w�x�͍������隬�������x�v�ۓc�q�Y�����u�����隬�ɂ��āv���_���O�̎l�p���~�̉𖾂��@�㗪�A�����V�������u��l��

��

���Ɗ�����v�������_���L�i����������̎�L�j�̓`���̒��ŁA�������L�̓c�ʂ̒��Ɂu�l�p���~�v�����������B�����@��

�n�͓��o�����H��]�X�Ƃ���B

8 ��Y�����w���엹�r�x28��

����͍��͉̗���o�Ƃ̓��@���琄���āA���r�o�����猳�O�̗��������邱��܂ł́A��Ƃ���

�@���q�ߍx�ʼn߂����A�Q�̖͂{���Ɖ������Ă����̂ł͂Ȃ����B���̎������͍���E��F�̓c�����g�ǒ�`��舶�����Ă���B

9�S�ȁi����͍��j�����u�ÊȎG�[�ܔV�Z�v�w�_�ސ쌧�j�x�����Ғ����l��S�\�@�@�@

�X�@���쎁���̎q���ɂ��ā@

���쎁���̎q���́A�Õ�����n�������Ȃǂ��玟�̂悤�ɕ��ނł���B

���ɂ͌Z�̍��엹�r���x���邽�߂ɋ�B�T��ɉ������ē�\�N�ȏ�ɘj���O�A�L�O�A�L��A���A�����Ŋ����������쎁���̎q�ɁA���i��N�i1395�j�̍��엹�r��B�T��̉�C�����O�Ɏc��w���]�b�L�x�ɓo�ꂷ��u�����Y���q��v�̌n���ŗ��������M�́u�n�����v�ȍ~�����̎��т��m�F�ł���u��O�������v�̌n���B

���ɂ́A��B�T�荡�엹�r���������ւ̉����𖽂���ꂽ���쎁���i�e�����J�j���A�����l�N�ɓ���������Łw����^�\�O�N���_���x1���c����A���͔d���炪�������ɉ����������Ƃ��w�����L�x���O���@

��N�������㗌�Ȍ�ҁA�c���̕����\�Ď~���Ȃ��肵���́A�����T��Ƃ��č��͔d����A�Ìc���N�i�����l�N�E1387�j�����Z

���i������\�l�����N�����Ìc�ɂȂ�B�j�����A�O�N�ڍN�����N�i�����Z�N�E1389�j�Ȗ������\�����A�w���Ǖ���g���L�x��

�叫��\�l�C�i�����j�z�ċ�N�ݗ��A���i��N�i1395�j����\������A�������l�����͂�߈�w�ҋ������肯��A�R�����镸

�q�N�i���i�O�N�E1396�j���ݍ��A�Z���s��������J���d��o��ʂӖ�A��������������×����玁�v�R���ɔ��������@�㗪

�Ƃ���A���͔d���炪���쎁���i�e�����J�j�̑㊯�Ƃ��ē����T��ɉ������A�쒩���͂ɉ��S���铇�Î��v�ɑΉ����Ă������Ƃ��킩��B�����Ė�����N�i�������N�E1391�j��������ɂ́A�����`���̏�g�Ƃ��ĉ��������u���R�t�j�v�̐\���ɌW�鍡�엹�r�{�s��2�ɂ݂���������̑��Njߍ]�����i�����j�������ɔC���č������Ă���B

����������d����匓���A�������Ŏ��т��c���Ă��邱�Ƃ��w����{�j���x�掵�ҔV��̉��i���N�i1394�j�\�����̌��Łu����匓�A�����A����A�F���O���m���j��W�A�Ꝅ�����P�e�A�������R�郒�U���A�㗪�v�̍|�������āw���������L�x��w���Í��j�x�Ȃǂ����p���Ă���B���Ȃ킿�A

�w���������L�x��@���R����V���@

�����j���i���N�i1394�j�m�t�A����d����匓�A�O�B�Ꝅ�m�ҋ��g��v�V�A�a�c�A������ㇽ�|�m���R�m��j�P��ㇽ�@�㗪

�w���Í��j�x���@�����i���v�̖@���j��

�@�@�������g����̎�a�c���A�Ԗؗ̎卂�؎��A��������؎R��i���j���i���N�b��i���j�t�A����d����匓�U�V�A�s��̎�k���b�v�A�����q�����Y�v�G�A�����@�O�������A�k���b�v�y�ɒn�m�����Y�펀�A�a�c���؊��鑖�A�e�ۑ��W�A�i���������p���A���Îx���n�}�R�c���Ď��L�A���i�L�A����d����匓�����s�ڏ��Ƒ̌n�}�吢�������r��l�q�H�E�����匓�A母��l��A�p����ਔ͎����q�A�s�m�����j

�Ȃǂɂ���č���d����匓������匓�Ƃ��Ă���B

�������A�w���Í��j�x���@�������̋L�q�Ɂu����d����匓�����s�ڏ��Ƒ̌n�}�吢�������r��l�q�H�E�����匓�A母��l���v�Ƃ���A����d����匓�𑰑��s�ڂ̂��߁w���Ƒ̌n�}�x��p���č���匓�ɂ��Ă�Ƃ����s�\����������B����āA�����ł́A�w���T�����x�\���R�c���Ď��L�́u�叫���̓m�d�B�n�R���ֈ��ރ��v��w�F�ˋ��L�x�O�W��\���������䕈���́u����d����ב叫�A�\�w���R���@�㗪�v�����p����恁i�����j�̂Ȃ��u���̓m�d�B�E����d����v�Ƃ��A����d���������匓�Ƃ��Ȃ��B�܂��A���̍���匓���u�ĊȏW�c�э���ƌn�}�v�́u�匓�v�̐K�t�ɔ���Ƃ��邱�Ƃɂ��H�Q�����́u�������j����v�ɋL����Ă���u�������叫�n����a������R�A���Ԕ����A�v�Ƃ������ɂ��Ă���������邪�A���̔���a�͎F�����a��S�̖ؖ��X�������ɌW��ݒn���̘͂a��3�̌n���Ŕ����4������ɂ�����̂ł����ċ�B�T�荡�엹�r�̎l�j�̒匓�ł͂Ȃ��B���Ȃ킿�A��B�T��ɉ������鉞���l�N�i1371�j�O�ɎO�͍�����ɋ����\���Ă��Ȃ��B�����\���Ĕ���a�ƌĂ��悤�ɂȂ�̂́A���e�ł��鍡�엹�r����B�T�����C����鉞�i��N�i1395�j�ȍ~�̏x�͔�����a�����邱��ŁA�O�͍����t�߂̔���5�����̂Ƃ��Ĉ�������B�����āA���̎q�Ǝv���鍡�������o�炪�i���ܔN�i1433�j�[�������ܓ��Ɂw���Ϗy�@���L�x�Ɍ����B

�����āA���i��N�i1395�j�̍��엹�r��B�T���C���A�u�������l�����͂�߈�w�ҋ������肯��A�R�����镸�q�N�i���i�O�N�E1396�j���ݍ��A�Z���s��������J���d��o��ʂӖ�A�v�i�O�o�����L�̌㔼�j�Ƃ���悤�ɍ��͔d����́A���N�����i�O�N�i1396�j�Z���ɖs��������J�����������狞�s�ɋA��B

���Ȃ݂ɁA���͔d����Ɠ����悤�ɍ��쎁���̑㊯�Ƃ��ē����Ŋ��������l���ɑ��q�̒���6������B�����Ē����́A�ĊȏW�c�э���ƌn�}�́u�����v�̐K�t�Ɋ��r���d����E�e���J�E�C�����A���j�̗��t�͍��n��A�O�j�̗��V�͏x�͎�A�l�j�̔͗��͔d����E�������ƋL����Ă���A�������͗��̂����ꂩ������d����ł���W�R���͂��邪�A��肷��ɂ͉��ꂩ�����i�O�N�ɏ㋞������̔d����̎��т����߂���B�������A�����͗��N�̉��i�l�N�㌎�ɔ������ō���]�B�@�݂Ƃ��Ă̎��т��哿�������Ŋm�F����A��B�T��ɂ�������тɂ��������]���ɕ�C���ꂽ�ƍl�����A���Ɏl�\���ł������B�����A�͗��͊nj��̌���n�}�������Ă̎��т��m�F�ł��Ȃ��B���ɑ��ڕ������̌n�}�ɂ��鎁���̎q�������A���t�A�����̎O�l�Ŗ�����Ƃ���ƁA�ĊȏW�c�ҍ���ƌn�}�ɂ��钼���̎q�̗����ɗ��V�Ɣ͗�������邱�ƂɂȂ�B�����āA���엹�r�̋�B�T���C�ɔ����A��������������������썡�͖@�݂ƂȂ鉞�i�l�N�ɔ͗��������̐Ղ��p���Ŕd����ɔC����ꍡ��d����͗��ƂȂ����ƍl������B��B���܂�̎O�j�ƂȂ�B�����āA恂��͗��ł���̂Ō������ɏx�͍���ꑰ�̏��c�ł��鍡��͍��́u�́i�̂�j�v���恁i�ւj�Ƃ��Ď���u�͗��v�ƂȂ�A���i�O�N�̏㋞�ɔ����d�����C�̊W�R���͂���B

���ɍ��͔d���炪�����͓̂�\�N��̉��i��\�O�N�i1416�j�Łu�㐙�T�G�̗��v�̋N���������`���̎���̏x�͍��ƈɓ����̊E�̊����ł���B���͔d����́A���q�����̑��������̓��Â��Ď������ڂ�ттďx�͂ɉ������Ă���B�����ď\��N��̉��i�O�\�ܔN�i1428�j�����̑����`���̎����ɔ������R�o�Ƃ��ď㗌7�����R�ɑΖʂ����߂Ă���B���̌�Ζʂ��������A���R�����`����莩�R�o�Ƃ̙���������8���s�ŏ��R�̕}���Ă���B�������A���̌ܔN��̉i���ܔN�i1433�j�ɂ͏x�͎��̑����ɌW����`�ɂ��x�͕{���������ƂȂ�A�����ňꝄ���N���A���̒����̂��߂ɖ��{��荡��d�������Ƃ��čĂяx�͉����i�w���Ϗy�@���L�x�̉i���ܔN������\�Z���̌��j���������A�Ꝅ�̒����ɓw�߂�Œ��̓��N�㌎�O���ɈꝄ�̒��S�I�l���̎���̓����邪�����ē��`���Â܂�u����͒��v�̏x�͎�삪�m�肷��B�����āA�o�Ƃ�������d������x�͍��������܂ޓ����n��ł̌��v�����Ĉ����������������̓��Â��Ď������ڂ��ʂ����Ă���B

���Ȃ݂ɁA����d����̉��������x�͂ƈɓ����E�ɂ���u������v���Ꝅ�Ɉ͂܂�u����A�n��v���A�R���̍��݂ɏ��̂����u�R�䍲�����v�Əx�͍�����t�߂ɂ��鍂�R�ɏ�R�����u���R�����v������Ƃ������i���Z�N�i1434�j�����Ɂw����͒������x9�Ƃ��Ĕ������Ă���B�����āA���q�{�ɉ����ẮA�\��N��̉i���\��N�i1440�j�Ɍ��鍇�킪�N���A��������w����L�x�̑�l�̌���

�@�@�O���@����㑍��͐��i�͒��̊ԈႢ�j��A�x�͐����������đ����R���z���āA���˂ɐw���Ƃ�A���i����j�����d���獑�{��

�ɐw��@�@�đ҂�������A�㗪

�Ƃ���悤�ɍ��슗���d���炪���q�{�������{���ɐi�o�������Ƃ��킩��B����ɁA�����l�N�i1447�j�ɂ͍���d���炪�㐚�͒��̊֓��Ǘ̏A�C�ɕK�v�Ȗ��{�̏��F�̏ƂȂ銯�r�u�E�����v�����q�{�ɓ͂����Ƃ����L�^���w�㐙�n�}�x�̌����̐K�t�Ɂu�������K�i�l�N�E1447�j�㌎���ܓ� ����d������d�|�i�d�|�łȂ�����Ă̊ԈႢ�j���� �v10�Ƃ�������d����̎��т����q�̒n�Ŋm�F�����B���Ȃ݂ɁA���̏㐙�����́u�E�����v���x����j���Ƃ��������ܔN�\�ꌎ��\����̉E����v���㐚�E�������̕�11������B

����ɁA������C�i�ܔN�E1448�j�ɂÂ�ꂽ���{�́w�����N����Ԓ��x�́u�O�l�O�̒��Ɂw����_���x�v12�̖�������̂ō��͔d���炪�x�͍������i�������_���Ƃ��L�����w��앶�ɏ����Ï�}�_����x�j�ɏ��݂���O�l�O�ł��邱�Ƃ��킩��A���슗���d���炪���{�ł́u����_���v�ƔF������x�͍������ɐ�����z���đ��݂������Ƃ��킩��B

�����āA�Z�\�l�N��̉i���\�N�i1512�j�ɏx�͂�K�ꂽ���L�́w�L�����L�x13�̔��Y�^�ɂ����镔���ɍ���Ƃ̉Ɛb�̖����L����Ă���A���̒��̔튯�Ɉʒu�Â�����u�����C�����v������B���̊����C�����́A�����Ƃ̂Ȃ��肪����u�O�l�O�v�̐��͂����サ�Ď��喼�ł��鍡�쎁�e�̐��͂ɋz������ԏO�łȂ����쎁�̉Ɛb�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��M����B����ɁA�O�\��N��̓V���\��N�i1543�j�ɂ͐퍑�喼�̍���`���̉Ɛl�A������O�Y�i�Սώ������j�A�\�O�N��̍O����N�i1556�j�ɎR�Ȍ��p���A�x�͂ɑ؍݂��ĊԂɍ���`���ɋ߂��Ɛb�Ɋ����E�q��ԁA���쎁�^�ɋ߂��_���E�߂̓�l�����邱�Ƃ��w���p���L�x14�ɋL���Ă���B�����āA�\�O�N��̉i�\�\��N�i1569�j�ȍ~�̍��쎁�^�̉ԉ��̂��鏑������������A������́w���B��t�T�c�����i���t���Ɂj�x������A�A���̈���Ɋ������Y�l�Y�i�^�[�j15�����荡�쎁�^�̔튯�ł��������Ƃ��M����B�����āA����ȍ~�A�m���Ȏj���ł͊������̎��т͊m�F�ł��Ȃ��B���Ȃ݂ɁA���̉i�\�\��N�̏\�́A�x�͍������邪�A�b��̕��c�M���ɂ��U�ߗ��Ƃ�����j�̕��䂩�������B

1�R�����������w��k���╶�x��B�ґ�܊��t�^���a63�N9���u�����E�F���ƍ��쎁���E��p�|�T�荡�쎁��B�x�z�����̈ꂱ��

�@�\�v

2 ��Y�����w������B�̐����E�����j�x��Z���A�̎t���R�����̐��������̕S���\��łɂ���v���t�Ҕ�����

3 ���Ît�v���i��w�F�ˋ��L�x�O�W�\�� �t�v���䕈���@�F�������k�a���i�@�����@��c�m�F�F�O�Y�����s�o���|�Ĕ����A�㗪

4 ����������������Z���^�[�ҁw���������̗��j�O�ρx����������ɂ����钆���̏�s�̕��z

5 ����s�g�o �w�s�̂���݁x�אڒ����������v ���a35�N�P���P�� ����쒬�̈ꕔ�ɔ��蒬������

6��Y�����w�p�L�G�^�x�t�^���a63�N�P���u���B�o�c�ɂ������B�T�荡�엹�r�̑㊯�v�ɓ������O�ʋy�ѓ����@�ƕ������

7���Q���ޏ]������ҁw���Ϗy�@���L�x���攪�S���\ �� �l�S���\�l��

�u����d���s�\��Ɏ��R�o�ƃV�e�㗌�v�Ƃ���

8���Q���ޏ]������ҁw���Ϗy�@���L�x���攪�S���\ �� �l�S���\�ܕ�

�u���͔d���j�n�L�䛔�ʑ��X�퉺�]�X�v�Ƃ���

9�L�^��p���Õ����w����͒������x�����������ٓ��t���ɏ���

�w�j�Պ����隬�x�i�x�͍������隬���@�����T�v���j�\�\����

����

10���Q���ޏ]������ҁw���Q���ޏ] �n�}���x����S�\�O �㐙�n�}

�͒��K�t���u�����l�N���K�㌎���ܓ�����d������d�|��

���v

11 �o�~�������w�_�ސ쌧�j�x�����ҎO �Z�玵�\�@�������{�Ǘ̕��̈����ɏ㐚�E�����Ƃ���

12 吐�ƕ����w�����N����Ԓ��x����{�Õ��������@�����ܔN�������ł̊O�l�O�̒��ɍ���_���Ƃ���

13���Ǝ��J���p���w�L�����L�x�u�L�x�B�������L�v �ߕ�

���\��� �����C�����Ƃ���A����S��\�Z�łɌ��������ʂ����

����

14���Q���ޏ]������ҁw���p���L�x���j �O���O�N�����\�O���@�_�i�J�j�����E�߁@������\����@�����E�q��тƂ���

15���B��t�T�c�����w�É����j�x�����O �O�玵�S���\�� ���쎁�^����ʋy�ѕ���ɂ�芗�����Y�l�Y�i�^�[�j���킩��

��O�Ɏ����̒��j�����́A���엹�r��B�T�蕪���̓������ɂ����Ď����̑㊯�Ƃ��ēy�����ɍ��͂��˗����钼������i�����ɓ������O�ʁj1��Ìc��N�i�����l�N�E1388�j�̗��N�����ȍ~�ɓ���������F���̏a�J���ɔ�������������i�����@�ƕ����j2�o���Ă���B�����āA���i��N�̍��엹�r�T���C��������T��Ƃ��ē��Î��v�ƑΛ��i���Èɋv�[�đ�F�e������u�A���d���盔���B��w����V�R����A�v���w�O�����L�G�^�x���O�\���j���ė��N�̉��i�O�N�i1396�j�ɋA�������Ǝv����B����ɁA���N�ɂ͍���]�B�@�݁i�w�����@�ƕ����x�́u��������v�̉ԉ��Ɓw�哿�������x�́u�@�ݏ���v�̉ԉ�����v����j3�Ƃ��Ĕ������ɕ�C����A�N���i���i�l�N�J�j�̋㌎�O���ɓ���Y������ɏ�����A���i�l�N�i1397�j�\�ꌎ��\����ɂ͂��̓���Y������ɌW�鍂��͓������[�Ắu�@�ݏ���v4���Ă���B���i�ܔN�i1398�j�[�l����\�����ɂ͏��R�����`����荡��]������@���[�āi�@�݂��o�Ƃ��Ė@�����j�̌䔻�䋳�������o����Ă���B���i�Z�N�i1399�j�\�����ɂ͔������́u�L�����v�����͎]�B�̏��̂ƂȂ��Ă���i���m���j�ʎj�Ҏ���2010�j�B���i���N�i1400�j�����Z���ɂ͏��R�����`�����������𗿏��Ƃ��č���]������@���i�\�����j�ɗa����B�������@���́A���i��N�̍��엹�r�T���C��������T��Ƃ��ē��Î��v�Ƃ̑Λ��܂��Ď��ނ����ƍl������B�����č��엹�r���l�Ɂu���i�̗��v�ɉ��S�����Ƌ^���A�{���Ȃ獡�쎁���̖{�ђn�ł��銗�����𒄒j�̍���]������@�����p���͂��ł��邪�A���N�l����\�ܓ��ɂ͉��̏x�͎�썡��ה͂��u���i�̗��v�̖J���Ƃ��ėa������B���̌�A����]������@���͍��엹�r�������ꂽ�Ɠ��l�ɋ�����㋞���ĕ��|�����ɐe���݁A���i�\�O�N�i1406�j�ɂ͍��엹�r����w���o�W�x�����^�i�����̉��t�ɍ���]������@���ɗ^����Ƃ���j�����B

����x�͍��ɉ����ẮA���i�\�l�N�i1407�j�Ɋ������ɗאڂ�����]���ɂ��Ă̌��v���x�͈ɒB���Ƒ����B�����āA���i�\�Z�N�i1409�j�ɂ͏x�͎�썡��t�͂��v���A�����Ƃ��ėa�����Ă��������������i�\���N�i1411�j�ɂ͐ΐ��������{�Ɋ�i�����B

�i���ܔN�i1433�j�����ɍ���͐��v����B�����āA�V�s���\�l��E�����̑��w���@�ߋ����x�ɋA�˂��Ă����x�͍��쎁�́u�͐������v�A�u�]�B�@���v�A�u�ɗ\�o���v�A�u�x�͓��������v�A�u�T�葜���v5���L�����Ƃ����B

�Ȃ��A����]������@���́A��L�́u�]�B�@���v�ɂ�����̂ʼni���ܔN�i1433�j�����̍���͐����v���Ă��牓���Ȃ��i���\��N�i1437�j�̑��v����O�Ɂu����]�B�@����ɕ��v�Ƃ��đ��B�Ŗv�����Ǝv���邪�������łȂ��B���ɔ��\�O�E�l���������B

�@�@�@1 URL�F�w�x�͍�������x������̎j�������i��j��e�u�U���͉z��玁�����獡��]�B�@�݁E�]������v�i�S�j�w��������ʁx

�i�����������ɓ������jhttp://kanbara30��sakura.ne.jp

2 URL�F�w�x�͍�������x������̎j�������i��j��e�u�U���͉z��玁�����獡��]�B�@�݁E�]������v�i�R�j�w��������x�i��

���@�ƕ���152���jhttp://kanbara30��sakura.ne.jp

3URL�F�w�x�͍�������x������̎j�������i��j��e�u�U���͉z��玁�����獡��]�B�@�݁E�]������vhttp://kanbara30���@sakura.ne.jp

4�哿�������\��\�O��S�܍��w������썹��@������x

5�F��`�F�����w���@���{�R������������j���ɂ݂铌�������Ǝ��@�x�j���l�ɂ��ċ�ŁA�I�X�c�C�R�E����C���ҁw�V�s�E����

����l�j�x���\�l〜�ܕŁu�V�s�\�l��E���� ����v�ɂ��킩��B

�@�@�@

��l�͍��쎁���̏��i�ނ��߁j�̌n���ŁA���엹�r�����i�\�N�i1410�j�ɒ������w���x�i���엹�r�a�̏��]�s�R���X�j�̉�����

�@�@���{

�A�ϑP�������T�؎�

�d���s���V�Җ� ���r���M�{ �����q����e�����Jゟ�؏o ��������Nᡓє����������������B�O�H�S

��؏��▍���g�ˈ��@�㗪

�Ƃ�����������A�ϑP�������T�̑]�c���ɂ�����I�s�`�������e�����������ł������Ƃ��w���ڕ����x�̋I�s�`�E�s���̐K�t�ɕ�

�����e���������ƋL����Ă��邱�Ƃɂ��킩��B����āA���쎁���̎q���͎��Ɏ����w���ڕ����x�̋I�s�`�̎q���s�r�E�s��������A���҂̐K�t�ɕ� �����e���������ƋL����Ă��邩�瑷�ɂ����邱�Ƃ��킩��B�����čs���ɂ͎q�����Ȃ��s�t�̎q��{�q�ɂ����V�t�Ƃ��A���̎q�����ƁE�V���E��e�E�T���ۂƂ��薖��Ɍ����i�₵�Ⴒ�j�ɂ��������T������A�ϑP����E�R��@�@�E蹏�^�Ɖ@�ƌĂꂽ�B����ɁA�V���̎q�ɔV���Ɛ��d������A���d�������x�c���c�ƂȂ����B

�@�@�@�@�@�I�@���@�n�@�}�@�i���ڕ����̈ꕔ�����j

�Z�F���V�c �l�㕐���h�H ��� ���q����s�`�@�ˁZ�s�r�i�� �����e���������j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z�s�t�ˁZ�s���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z���d�i�����x�c���c�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z�s���i�ꓯ�j�ˁZ�V�t�@�ˁZ�V���@�ˁZ�V��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z����

�Z��A�V���A��e�E�T��������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z���T ����i�ϑP����@�R��@�@�A蹏�^�Ɖ@�j

��܂Ɏ����̃j�j�̗��t�͍��엹�r�T�蕪���Ŋ��āu��F�ƕ����v�ɍ��͗��t�Ƃ��Ă̎��т��m�F�����B���엊�t�́A���j�����A�����e�����J�̏��i�ނ��߁j��������Ɠ����悤�ɐ������āA�\�O���댳������恂𗊏t�Ƃ��ďx�͊����ɂ������Ǝv���邪�m���Ȏj���͊nj��̌���Ȃ��B�����āA������N�i1370�j�̍��엹�r�̋�B�T�艺���ɔ������e�̎����ƒ��j�̒����Ƌ��ɋ�B�։��������Ǝv����B���̉����́A��������O�̒��c��ʂ鎮���R����ɂ݂��A�����Ɨ��t�����������Ǝv����B�����Ē����́A�������ňɓ�����������@�ƕ����ɂ��̎��т��c���B�������A���t�̖��m�Ȏ��т͊m�F�ł��Ȃ����w��F�ƕ����^�x�ɗ��t�̖���肪����u���t����v�Ɓu�^�a�P��v�̓�ʂ����^����Ă���B���Ȃ݂ɁA���̓�ʂ���B�ɂ����闊�t�̍��Ղł��邪���������������t�̖����m�F�ł�����x�ł���B�܂��A���̑�F�ƕ����^�Ɏ��^���ꂽ�Õ����͓���Ђ��A�����p����Ă������̂ŕK���������m�ȕ����ł͂Ȃ��Ǝv��邪�A���̒��́u�^�a�P��v�̕�����

�쒩������NᡉN�\�l����A�e�r�@���@�O�畐�����A�n�}��́@�����@���@���t������w���������@���@�㗪

�Ƃ���A������N�i�����Z�E1373�j�ɗ��t���}��͕t�߂ɂ��������Ƃ�����ł���B���Ȃ݂ɁA��B�T��W�̗��t�̎��т��m�F�ł���̂͊nj��̌���{�a�P���ł���B

���ɗ��t�������̂́A���͍��́w���������n���x�i�_�����j�Ə����j�ł���B���̌n���́A�̂��̐_�����ɂȂ��鏉��𗊏t�Ƃ��āA���̂悤�ɋL���Ă���B

�@�@���t�@���쌹�ܘY�@��������@�e�����J�@�]���@�]�܈ʉ�

�@�@�������N�\�ꌎ�A�������J�Ɠ��j���B�R�����n���t�����X�A�z�㍑�L�c���n�����̃X�A�������N�b�ЎO���A��B����m���A��������

�@�@���B�e�rㇳ�x�X����@�@�����@�@���i��\��N�����Z����\�ܓ����t���A�Z�\�A���@���T�q

�Ƃ���A���t���A�������N�i1390�j�ɒ��j�̒����������u���ĉƓ��p���A�������N�̋�B�̍���ŕ������Ƌ��ɋe�r���Ɛ�������Ƃ��킩��B�������A���̎������痊�t�ւ̑����ɂ��Ă͕s�s���Ȏ���������B���Ȃ킿�A�������N�ɂ͎����́A�����ⓖ�̗��t�ƂƂ��ɋ�B�ɂ���쒩���͂ƑΛ����Ă���̂Ŏ����Ƃ͈قȂ�Ǝv����B�܂��A

�������N�O���A��B����m�����������B�e�rㇳ�x�X����

�Ƃ��邪�A�����́A�������N�����ɖL�O���̍�����ŏ��헤�O�i�����������i�{���Ƃ��āj�����̂ő叫�Ƃ��Ĕ������Ă���B����ɒ����Ɨ��t��������Ă���Ǝv����̂ł����ł������Ƃ̘���������B����ė��t�Ƃ̂Ȃ���͍l���ɂ������A���炩�̏��`���������w���������n���x���Ҏ[���ꂽ�Ǝv����B���݂ɁA�z��\�Ȃ��̂Ƃ��ẮA���쎁���̎q���Ǝv����u����_���v�ƌĂ��_�������A���{�́w�����N����Ԓ��x�i吐�ƕ����j�ɊO�l�O�Ƃ���̂ŁA����Ƃ̂Ȃ��肪�l������B

�@��Z�ɂ͎����̎O�j�̖����̌n��������B���̖����͑��ڕ������̌n�}�ɒ��j�̒����A���j�̗��t�A����Ɉʒu�Â�����恂̖����ƍl������B���r�͕�������ł��邪���̎��т͊nj��̌���݂������Ȃ��B

�@�掵�͗��V�Ɣ͗��̌n���ł���B���V���ĊȏW�c�ҍ���ƌn�}�ɔ͗��ƂƂ��Ɍ����Z��ŁA�Ȃɂ������ɂ��Ă��邩�킩��Ȃ��B�������A���̌n�}�͕��e�̎����̏������Ƃ��Ă���B��̌n�}�ł���A�M�ߐ��̍������̂ƍl������B�����āA���r�͗��V�����n��A�͗��͒�������E�d����ł���B���тɂ��ẮA���V�͌n�}�ȊO�ɂ݂������Ȃ����͗��͊��r���d����ł���̂Œ��j�̒����̋�B�ł̎��т��d�Ȃ�B���Ȃ킿�w�����L�x�ɓo�ꂷ�鍡�͔d����Ɖi����N�̒��R�t�j�Ɋւ�鍡�엹�r�̎{�s��𑊗Njߍ]�ɍ�����������d����̎��тł���B�����āA��B����㋞�����ȍ~�̎��т͊nj��ɂȂ��B���ɑ��ڕ������̌n�}�ɂ��鎁���̎q�����A���t�A�����̎O�l�Ŗ�����Ƃ�����ĊȏW�c�ҍ���ƌn�}�ɂ��钼���̎q�̗����ɗ��V�Ɣ͗�������邱�ƂɂȂ�B�����āA���엹�r�̋�B�T���C�ɔ����A��������������������썡�͖@�݂ƂȂ鉞�i�l�N�ɔ͗��������̐Ղ��p���Ŕd����ɔC����ꍡ��d����͗��ƂȂ����ƍl������B

�攪�͋g�ˈ���̌n���ł���B���̈���́A���엹�r�����i�\�N�ɒ������w���x�i�a�̏��]�s�R���X�j�̉����ɂ��鋝����N���������V�̕�����

�@�@���{�A�A�ϑP���吐�T�؎��A�d���s���V����A���M�{�A���q������e�����J��ゟ�؏o�A��������Nᡓє����������������B�O�H�S���

�@�@���▍���g�ˈ��@�㗪

�Ƃ���A������N �i1453�j�ɍ���e�����J�̎q�����A�������̈�ؑ��▍���ɂ���u�g�ˈ��v�ɂ������Ƃ��킩��B�����āA���̎q���ł���g�ˈ���́A������썡��@�݁i���쒼���j�̎q�̗����i�ĊȏW�c�э���ƌn�}�j�ŁA��ɕ��e�̍���]������@�������엹�r�ɏ��]���Ď�����ꂽ�w���o�W�x�₱�́w���x�O�̍��엹�r�̒�������i�������������������ɊJ�����Ɛ��肳���B

�P�O�@������̎j�������i��j��e�̊��������ɂ��Ă̒���

�w������������58�x�̍��͋�Y�����̏o���ɂ�鉺�L

�i�Q�j���������ɂ���

�@�@�@���쎁�������������𖼏�������́A�w���]�b�L�x���j�X�ɌW��u���v���ƌn�}�v�ɋ��߂���B���̏��ƌn�}�́A�퍑�喼���������̏����Ƃ���鐅���]���������M�����T���N�i1570�j�ɑ��v�ɓ��邵���Ƃ��̉Ɛb�S���\�l���̗R����ҏW�����w���]�b�L�x�ɋL���ꂽ�Ɛb�B�̉ƌn�}�W�ł���B�����Ă��̒��́u���،n�}�v�Ɉȉ��Ɏ����������̋L�q������B

�@�@�@�@����

2�V��@���@�@�u��B�T�艺�����Z�N������������v

���́u�����������v�̒����́A���ڕ������̌n�}�ɂ��Ɗ��������ɂ�����A��B�T��ɉ������ē��Z�N��ɌZ���엹�r�̒T���C���@�ɉ������������ł���ƍl������B�����āA�����S�N�i1371������2�N�j12���ɋ�B�։������������ɂ͊��Ɋ����𖼏���Ă����B���Ȃ킿�A���쎁������������q�̂��ĉƐb�Ȃǂ̎��ӂ���́u����̊����a�v�ƌĂ�Ă������ƂɂȂ�B

�ɉ߂����������B���Ȃ킿�A���� 2�V��@���@�@�u��B�T�艺�����Z�N������������v�̒����́A�����Y�����������N���l�N�i1341�E������N�j�ɂ͖�����Ă����B�����āA�厡��N�ɂ͒e�����J�����Ƃ������̕������A�������玁���ɉ��߂��A�厡�O�N�ɂ͌������Ƃ����������l�ّ��u�ꖜ���ҁv�̉r�ݐl�̒��ɂ݂���B�����A���������̒������A�i����N�i1382�E�O�a��N�j������\����ɑ�ɕ{�̈��y���Œ��s���ꂽ���엹�r����̘A�̘̂A�O�̒��̏����Ɂu�����v�A�u����v�A�u���فv�ƎO�l�̒��̂��������邪�A�����������ɔ�肷����������邽�߁A���،n�}���쐬����i�K�Ō���Ē����Ə����ԈႦ���W�R���͂���B

�@�P�P�@�O�e�̂U���͉z��玁�����獡��]�B�@�݁E�]������ɂ��Ă̒�������ѕ�e

�O�X�e�œ����̍��Ŋ������͉z��玁�����A�Z���엹�r�̋�B�T���C�ɔ����A��������̎��Ղ��������̂Ƃ��āw���I���ƌn�}���ҁx�́u����n�}�v���j31�ɋL����Ă��銯�r�]�����ɂ��Ď��́i�P�j�Ɏ����w�@������x�Ƃ����B�������A���̐l���͍��쎁���łȂ��A�T�茓��̓������ł��鍡�쎁���̑㊯�Ƃ��Ď��Ղ��c�������q�́u���쒼���v�ł��邱�Ƃ��ȉ��Ɏ��������W�̏���i�R�j�w��������x�Ɓi�S�j�w��������ʁx�̉ԉ��i���m�Ɏʂ���Ă���j����v���邱�Ƃɂ�蔻�������B

�����āA���̂��Ƃɂ�艞�i�ܔN�i1398�j�[�l����\�����ɑ����`�����O���@�ɌW�閽����������썡�͎]������A���i���N�i1400�j�����Z���ɑ����`����������̍��Ƃ��ė^����ꂽ����]������@���A���i�\�O�N�܌��ɍ��엹�r���w���o�W�x�����^����A���N�����\����ɈɒB���Əx�͍����]���𑈂�������]������@���A��������ɂ��鎞�@�ߋ����ɋL����Ă��鍡��]�B�@����ɕ������쒼���ɔ�肳���B

�i1�j�w�@�ݏ���x�哿�������V�\���i�R�P�O4�j

����Y������a�@�@�@�ݏ����i�����E�����j

���쓃���@�ӈ��̎��A�������i�n���]�X�A�����c

�m�s�����������ƁA���R

���ƕ��㊯�����A���

�q��ҁA������}���\��A

���i�����ɂ����A

���X�ތ�

����]�B�i�����j�@�@

�㌎�O���@�@�@�@�݁i�ԉ��j

����`阝����a

���̕����́A�N���������Ă��邪�����̍���ɌW�鏑���́i�Q�j�Ɏ��������ł���A���i�l�N�ɔ������Ă���̂ʼn��i�S�N�X���R���t���̏���ƍl������B�����āA�����ō���]�B�Ƃ���̂Ŗ@�݂͍��쎁�ł���B

�i�Q�j�w�@�ݏ���āx�哿�������V�\���i�R�P�O�T�j

�@�@����@�ӈ��̔j�c���A�ʎ���

�����}���\�q��A�������

����v�ˎ���Ƃ��\�������A

��Ύތ�A���܂�ɂ��܂�ɓ

���ԁA�@���\��A��S����A

���X�ތ�

���i�l�i1397�j�@�@�@�@�@

�\�ꌎ������@�@�@�@���䔻

����͓������a

�i�����j

�l�v���@����a��Ə�ā@���i�l�N�\�ꌎ�����

���̕����́A�O�����ɌW�鍂��͓������Ɉ��Ă��@�݂̉��i�S�N11��22���t���̏���

�ĕ��ł���A�����ɍ���̋L�q������̂Ŗ@�݂͍��쎁�ł���B

�i�R�j�w��������x�i�����@�ƕ���152���j

�N��c��A����嫐\�U��A���ȕs�L�s����i�����j���ǛÖ��O�Y�ȉ����k�A�ʼnz�c���V�R�A������V�ԁA�p�ӍŒ���A�R�ґ���v�A�퍷���ҁA�O���������s���A���X�L�k����A������ŏ���ҁi�����j�A�X��\��A���X�ތ�

�@�@�@�������ܓ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����i�ԉ��j

�@�@�@�a�J���n���a

���̕����́A�N���������Ă��邪�����ɂ��鍡�쒼�����F���̏a�J���n���Ɉ��Ă�����Łu���ǛÖ��O�Y�ȉ����k�v�Ƃ���̂ő��ǑO�����{���ɂȂ����̂������Q�N�i1385���������N�j10��10���A���Ö��O�Y���Ƃ��p�����̂��Ìc���N�i1387�j�[5��4���ł���̂ʼnÌc�Q�N�i138�W�������T�N�j�ȍ~�̐������ܓ��ɔ��������̂ł���B

�i�S�j�w��������ʁx�i�����������ɓ������j

�@�@�@���ԕs�\���A���S����V�|�i�����j�}�T��i���엹�r�j�F�B�������A���x�Ҏq��ԁA��g�i�����j�푶��i�����j�ύ��m���A���X����M��A���X�ތ�

�@�@�@�@�\���\���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����i�ԉ��j

�@�@�@�@��˓a��Ԏ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@